Кто изобрел электролампочку. Изобретение лампочки накаливания.

Много разговоров и необоснованных споров стоит вокруг этого вопроса. Кто изобрел лампу накаливания? Одни утверждают, что это Лодыгин, другие, что Эдисон. Но все куда сложнее, давайте разберемся с хронологией исторических событий.

Существует множество методов трансформации электрической энергии в световую. К ним относятся лампы дугового принципа действия, газоразрядного и те, где источником свечения является нагревательная нить. Фактически лампочку накаливания тоже можно считать искусственным источником освещения, поскольку для ее работы применяется эффект нагреваемого проводника, через который проходит ток. В качестве накаливаемого элемента чаще всего выступает металлическая спираль или угольная нить. Помимо проводника в конструкцию лампочки входит колба, токоввод, предохранитель и цоколь. Однако всё это мы знаем уже сейчас. А ведь не так давно было время, когда несколько учёных вели одновременные разработки в области искусственных источников света и боролись за звание изобретателя лампочки.

| 1802 г. | Электрическая дуга Василия Петрова. |

| 1808 г. | Гемфри Дэви описал дуговой электрический разряд между двумя угольными стержнями, создав первую лампу. |

| 1838 г. | Бельгийский изобретатель Жобар, создал первую лампу накаливания с угольным сердечником. |

| 1840 г. | Уоррен де ла Рю создал первую лампочку с платиновой спиралью. |

| 1841 г. | Англичанин Фредерик де Молейн запатентовал лампу с платиновой нитью и углеродным наполнением. |

| 1845 г. | Кинг заменил платиновый элемент на угольный. |

| 1845 г. | Немец Генрих Гёбель создал прототип современной лампочки. |

| 1860 г. | Англичанин Джозеф Суон (Свон) получил патент на лампу с углеродной бумагой. |

| 1874 г. | Александр Николаевич Лодыгин запатентовал лампу с угольным стержнем. |

| 1875 г. | Василий Дидрихсон усовершенствовал лампу Лодыгина. |

| 1876 г. | Павел Николаевич Яблочков создал каолиновую лампу. |

| 1878 г. | Английский изобретатель Джозеф Уилсон Суон запатентовал лампу с угольным волокном. |

| 1879 г. | Американец Томас Эдисон запатентовал свою лампу с платиновой нитью. |

| 1890 г. | Лодыгин создает лампы с нитями накаливания из вольфрама и молибдена. |

| 1904 г. | Шандор Юст и Франьо Ханаман запатентовали лампу с вольфрамовой нитью. |

| 1906 г. | Лодыгин запустил производство ламп в США. |

| 1910 г. | Вильям Дэвид Кулидж усовершенствовал метод производства вольфрамовых нитей. |

Если вы хотите действительно разобраться, то настоятельно рекомендуем прочитать статью целиком.

Первые преобразования энергии в свет

В XVIII веке произошло знаменательное открытие, положившее начало огромной череде изобретений. Был обнаружен электрический ток. На рубеже следующего столетия итальянским учёным Луиджи Гальвани был изобретен способ получения электрического тока из химических веществ – вольтов столб или гальванический элемент. Уже в 1802 году физик Василий Петров открыл электрическую дугу и предложил применять ее в качестве осветительного устройства. Через 4 года королевское общество увидело электрическую лампу Гемфри Дэви, она освещала помещение за счёт искорок между стержнями из угля. Первые дуговые лампы отличались чересчур высокой яркостью и ценой, что делало их непригодными для ежедневного использования.

Лампа накаливания: прототипы

Первые разработки осветительных ламп с накаливаемыми элементами начались в середине 19-ого века. Так, в 1838 году бельгийский изобретатель Жобар представил проект лампы накаливания с угольным сердечником. Хотя время работы этого устройства не превышало получаса, оно являло собой свидетельство технологического прогресса в данной области. В 1840 -м году, Уоррен де ла Рю, английский астроном, произвёл лампочку с платиновой спиралью, первую в истории электротехники лампу с накаливаемым элементом в виде спирали. Изобретатель пропустил электрический ток через вакуумную трубку с помещенным в нее мотком платиновой проволоки. В результате нагревания платина излучала яркое свечение, а практически полное отсутствие воздуха позволяло использовать устройство в любых температурных условиях. Из-за дороговизны платины в коммерческих целях применять такую лампу было нелогично, даже с учётом её эффективности. Однако в дальнейшем именно образец этой лампочки стали считать предком других ламп накаливания. Уоррен де ла Рю спустя несколько десятилетий (в 1860 -х) принялся активно изучать феномен газоразрядного свечения под воздействием тока.

В 1841 году англичанин Фредерик де Молейн запатентовал лампы, представлявшие собой колбы с платиновой нитью, наполненные углеродом. Однако, проведенные им в 1844 г. испытания в отношении проводников, не увенчались успехом. Это было связано с быстрым плавлением платиновой нити. В 1845 году уже другой учёный, Кинг, заменил платиновые элементы накаливания на угольные палочки и получил на свое изобретение патент. В эти же годы за океаном, в США, Джон Старр запатентовал лампочку с вакуумной сферой и углеродной горелкой.

В 1854 -м году немецкий часовщик Генрих Гёбель придумал устройство, считающееся прототипом современных лампочек. Он продемонстрировал её на электротехнической выставке в США. Она представляла собой вакуумную лампу накаливания, которая действительно годилась для применения в самых различных условиях. В качестве источника света Генрих предложил использовать бамбуковую нить, которая была обуглена. Взамен колбы учёный брал простые бутылочки от туалетной воды. Вакуум в них создавался за счёт добавления и выливания ртути из колбы. Недостатком изобретения являлась излишняя хрупкость и время работы всего на несколько часов. В годы активной исследовательской жизни Гёбель не смог встретить должного признания в обществе, но в 75 лет он был назван изобретателем первой практичной лампы накаливания на основе угольной нити. Кстати, именно Гёбель впервые воспользовался осветительными проборами в рекламных целях: он ездил по Нью-Йорку на телеге, украшенной лампочками. На издали привлекающей внимание коляске была установлена подзорная труба, через которую ученый позволял за некоторую плату взглянуть на звёздное небо.

Первые результаты

Наиболее эффективные результаты в области получения вакуумной лампочки были достигнуты известным химиком и физиком из Англии – Джозефом Суоном (Своном). В 1860 годе он получил патент на своё изобретение, хотя лампа работала не слишком долго. Это было связано с использованием углеродной бумаги — она быстро превращалась в крошки после горения.

В середине 70-х гг. 19-го века параллельно со Своном несколько изобретений запатентовал и российский учёный. Выдающийся учёный и инженер Александр Лодыгин изобрёл в 1874 году нитевую лампу, в которой для нагревания использовался угольный стержень. К опытам по изучению осветительных приборов он приступил в 1872 году, находясь в Петербурге. В результате, благодаря банкиру Козлову, было основано общество по эксплуатации лампочек с углём. За своё изобретение учёный получил премию в Академии наук. Эти лампы сразу же стали использоваться для уличного освещения и здания Адмиралтейства.

Алекса́ндр Никола́евич Лоды́гин

Лодыгин также был первым, кто придумал применять закрученные в спираль вольфрамовые или молибденовые нити. К 1890 -м гг. у Лодыгина на руках было несколько разновидностей ламп с накаливаемыми нитями из разных металлов. Он предложил откачивать воздух из лампочки, чтобы процесс окисления шёл медленнее, а значит, срок службы лампы был больше. Первая коммерческая лампа со спиралевидной нитью из вольфрама в Америке производилась в дальнейшем как раз по патенту Лодыгина. Он изобрёл даже лампочки с газом, заполненные угольной нитью и азотом.

Идея Лодыгина в 1875 году была усовершенствована другим русским механиком-изобретателем Василием Дидрихсоном. Он изготавливал угольки, обугливая древесные цилиндрики в графитовых тиглях. Именно он первым сумел осуществить откачку воздуха и установил в лампочку более одной нити, чтобы при перегорании происходила замена. Выпущена такая лампа была под руководством Кона, а освещать ею стали большой магазин белья и подводные кессоны во время строительства моста в Петербурге. В 1876 году лампу усовершенствовал Николай Павлович Булыгин. Учёный накаливал только один конец уголька, который постоянно выдвигался в процессе обгорания. Тем не менее, устройство было сложным и дорогим.

В 1875-76 гг. электротехник Павел Яблочков, создавая электрическую свечу, обнаружил, что каолин (разновидность белой глины) под воздействием высокой температуры хорошо проводит электричество. Он изобрёл каолиновую лампочку с нитью накаливания из соответствующего материала. Отличительной особенностью этой лампы является тот факт, что для её работы не требовалось помещать каолиновую нить в вакуумную колбу – она сохраняла работоспособность при контакте с воздухом. Созданию лампочки предшествовала долгая работа учёного над дуговыми лампочками в Париже. Однажды Яблочков посещал местное кафе и, наблюдая за расставлением столовых приборов официантом, пришёл к новой идее. Угольные электроды он решил располагать параллельно друг другу, а не горизонтально. Существовала, правда, опасность, что выгорать будет не только дуга, но и токопроводящие зажимы. Дилемму решили за счёт добавления изолятора, постепенно выгоравшего вслед за электродами. Этим изолятором и стала белая глина. Чтобы лампочка загоралась, между электродами разместили перемычку из угля, а неравномерное сгорание самих электродов было сведено к минимуму за счёт использования генератора переменного тока.

Своё изобретение Яблочков продемонстрировал на технологической выставке в Лондоне в 1876 году. Уже через год один из французов, Денейруз, учредил акционерное общество по исследованию осветительных технологий Яблочкова. Сам учёный слабо верил в будущее лампы накаливания, однако электрические свечи Яблочкова имели огромную популярность. Успех был обеспечен не только низкой ценой, но и продолжительностью горения в 1,5 часа. Благодаря этому изобретению появились фонари с заменой свеч, и улицы стали освещать гораздо лучше. Правда, минусом таких свечей было наличие только переменного потока света. Чуть позже физик из Германии, Вальтер Нернст, разработал лампочку такого же принципа, но нить накаливания сделал из магнезии. Лампа зажигалась только после нагревания нити, для чего использовали сначала спички, а потом электрические нагреватели.

Борьба за патенты

К концу 1870-х гг. свою исследовательскую деятельность начал выдающийся инженер и изобретатель Томас Эдисон, живший в США. В процессе создания лампы он перепробовал разные металлы для нитей накаливания. Изначально учёный полагал, что решение проблемы электрических лампочек можно за счёт автоматического их отключения при высоких температурах. Но эта идея не сработала, так как постоянное выключение холодной лампы приводило лишь к получению непостоянного мерцающего излучения. Существует версия, что в конце 70-х гг. лейтенант русского флота Хотинский привёз несколько лампочек накаливания Лодыгина и показал их Эдисону, что и повлияло на его дальнейшие разработки.

Не останавливаясь на своих достижениях в Англии, Джозеф Суон (Joseph Swan), уже известный на тот момент в научных кругах, в 1878 году запатентовал лампу с угольным волокном. Оно помещалось в разреженную атмосферу с кислородом, поэтому свет выходил очень ярким. Уже через год в Англии появилось электрическое освещение в большинстве домов.

То́мас А́льва Эдисон

Тем временем, Томас Эдисон взял на работу в свою лабораторию Френсиса Аптона. Вместе с ним материалы стали тестировать точнее, и внимание было приковано к недочётам предыдущих патентов. В 1879 г. Эдисоном была запатентована лампочка с платиновой основой, а уже через год учёный создал лампу с угольным волокном и бесперебойным действием на 40 часов. За время работы американец провёл 1,5 тысячи испытаний и смог создать также поворотный выключатель бытового типа. Никаких новых изменений в электрическую лампочку Лодыгина Томас Эдисон в принципе не внёс. Просто из его стеклянной сферы с угольной нитью выкачивалась большая доля воздуха. Важнее то, что американский учёный разработал надсистему для лампочки, изобрел винтовой цоколь, патрон и предохранители, а в последствии организовал массовое производство.

Новые источники света смогли вытеснить газовые, а само изобретение некоторое время называлось лампой «Эдисона-Суона». В 1880 году Томас установил самое верное значение вакуума, которое создавало самое устойчивое безвоздушное пространство. Из лампочки воздух откачивали с помощью ртутного насоса.

К концу 1880 года бамбуковые волокна в лампочках могли гореть около 600 часов. Этот материал из Японии был признан лучшим угольным компонентом органического типа. Поскольку бамбуковые нити стоили довольно дорого, изготавливать их Эдисон предложил из хлопковых волокон, обработанных специальных способов. Первые компании для возведения крупных электрических систем были созданы в Нью-Йорке в 1882 году. В этот период Эдисон даже подавал в суд на Суона по поводу нарушения авторских прав. Но в итоге учёные создали совместную фирму «Edison-Swan United», которая довольно быстро выросла в мирового лидера по производству электрических лампочек.

За свою жизнь Томас Эдисон смог получить 1093 патента. Среди его известных изобретений: фонограф, кинетоскоп, телефонный передатчик. Однажды его спросили, не обидно ли было ошибаться 2 тысячи раз перед созданием лампочки. Учёный ответил: «Я не ошибался, а обнаружил 1 999 способов, как не нужно делать лампочку».

Металлические нити накаливания

На исходе 1890-х гг. стали появляться новые лампочки. Так, нити накаливания Вальтер Нернст предложил делать из особого сплава, в состав которого входили окиси магния, иттрия, тория и циркония. В лампе Ауэра (Карл Ауэр фон Вельсбах, Австрийская республика) излучателем света выступала осмиевая нить, а в лампочке Больтона и Фейерлейна – танталовая. Александр Лодыгин в 1890 году запатентовал лампу накаливания, где применялась быстронакаливаемая нить из вольфрама (было использовано несколько тугоплавким металлов, но именно вольфрам по результатам исследований имел лучшие показатели). Примечательно, что спустя 16 лет он продал все права на своё революционное изобретение промышленному гиганту «General Electric», компании, основанной великим Томасом Эдисоном.

Однако в истории электротехники известно два патента на вольфрамовую лампу – в 1904 году дуэт ученых Шандора Юста и Франьо Ханамана зарегистрировали изобретение, аналогичное лодыгинскому. Спустя год в Австро –Венгрии приступили к массовому выпуску этих ламп. Позднее в «General Electric» стали производить лампочки-колбы с инертными газами. Учёному из этой организации, Ирвингу Ленгмюру, в 1909 году удалось модернизировать изобретение Лодыгина, добавив в неё аргон с целью продлить срок действия и увеличить светоотдачу.

В 1910 году Вильям Кулидж усовершенствовал процессы промышленного изготовления вольфрамовых нитей, после чего начался выпуск ламп не только с элементом накаливания в виде спирали, но и в виде зигзага, двойной и тройной спирали.

Дальнейшие изобретения

- С момента создания первых осветительных электроприборов постоянно проводились изучения свойств газоразрядных ламп, однако вплоть до начала 20-го столетия ученые проявляли к ним слабый интерес. Примером может послужить тот факт, что первейшие примитивные прототипы ртутных ламп были сконструированы в Великобритании еще в 1860-х годах, однако лишь в 1901 году Петер Хьюит изобрёл ртутную лампу низкого давления. Через пять лет в производство вышли аналоги высокого давления. А в 1911 году Жорж Клауди, инженер-химик из Франции, показал миру неоновую лампочку, которая тут же стала центром внимания всех рекламщиков.

- В 1920-40-е гг. были изобретены натриевые лампы, люминесцентные и ксеноновые. Часть из них стали массово производить даже для использования в быту. На сегодняшний день в известно порядка 2 тысяч разновидностей источников света.

- В СССР разговорным названием лампы накаливания стало словосочетание «лампочка Ильича». Именно эта идиома стала родной для крестьян и колхозников во времена всеобщей электрификации. В 1920 г. Владимир Ленин посетил одну из деревень для запуска электростанции, тогда-то и появилось крылатое выражение. Впрочем, изначально данное выражение применялось для обозначения плана по электрификации сельского хозяйства, поселков и деревень. Лампочка Ильича представляла собой патрон, свободно подвешиваемый за провод к потолку и свисающий вниз без плафона. В конструкцию патрона также входил выключатель, а проводка прокладывалась открытым способом по стенам.

- Светодиодные лампы были разработаны в 60-х гг. для промышленных целей. Они имели небольшую мощность и не могли освещать территорию как следует. Однако сегодня именно это направление считается самым перспективным.

- В 1983 г. появились компактные люминесцентные лампочки. Их изобретение было особенно важно в условиях необходимости экономии электроэнергии. К тому же, они не требуют дополнительной пусковой аппаратуры и подходят к стандартным патронам для ламп накаливания.

- Не так давно сразу две фирмы из Америки создали для потребителей флуоресцентные лампы с возможностью очищения воздуха и удаления неприятных запахов. Поверхность их покрыта двуокисью титана, которая, облучаясь, запускает фотокаталитическую реакцию.

Видео как делают лампы накаливания на старых заводах.

20 декабря 1879 года американский учёный Томас Эдисон запатентовал электрическую лампочку. Именно его в США принято считать изобретателем этого прибора, хотя на самом деле Эдисон лишь усовершенствовал уже существовавшие разработки.

АиФ.ru решил проследить за тем, как лучшие умы человечества создавали лампу накаливания.

Почему у лампочки не может быть одного-единственного изобретателя?

Дело в том, что в XIX веке с электричеством экспериментировали учёные из разных стран мира, и все они отлично знали, что некоторые материалы под воздействием тока начинают светиться. Задачей этих исследователей было создать такой осветительный прибор, который можно было бы использовать в быту. Он должен был работать хотя бы несколько часов. С этим у учёных были большие проблемы. Материалы, через которые пропускали электричество, практически сразу либо плавились, либо вспыхивали. Понимая, что возгорание происходит только в кислородной среде, изобретатели пытались поместить горелку в некий прозрачный контейнер, внутри которого был бы вакуум или газ.

Какие учёные создали первые лампы накаливания?

В 1840 году британский астроном Уоррен Де ла Рю разместил виток платиновой проволоки в вакуумной трубке и пропустил через неё электрический ток. Однако дороговизна и короткий срок службы этого прибора делали его практическое использование нецелесообразным.

В 1838 году бельгийский изобретатель Жобар спроектировал угольную лампу накаливания, которая горела около получаса.

В 50-60-е годы XIX столетия немецкий учёный Генрих Гебель усовершенствовал лампу накаливания, создав вакуум в колбе вокруг нити накаливания. Однако конструкция прибора оказалась слишком хрупкой, а сама лампа горела лишь в течение нескольких часов.

Первое коммерческое применение

Создание первых ламп накаливания, пригодных для коммерческого использования, связано с именами Александра Лодыгина, Джозефа Суона и Томаса Эдисона. Именно они, независимо друг от друга, добились устойчивого, яркого и долговечного свечения угольных ламп накаливания в вакуумных колбах и запатентовали свои изобретения в 1870 годах: в 1874 году Лодыгин получил российский патент, в 1878 году Суон получил британский патент, а годом позже запатентовал своё изобретение в США и Эдисон.

Первую компанию по производству ламп накаливания создал Эдисон: используя карбонизированное бамбуковое волокно, он с командой учёных сумел добиться продолжительности свечения лампы более 1200 часов — это был технологический прорыв того времени. В начале 1880-х годов Эдисон создал совместную с Суоном британскую компанию «Эдисон и Суон», ставшую крупнейшим производителем электрических ламп своего времени.

Современная лампа накаливания

В 1890-х годах Лодыгин, переехавший в США, экспериментировал с тугоплавкими материалами для создания нити накаливания. Он предложил применять вольфрам, который и используется в современных лампочках. Кстати, первая в США коммерческая лампа с вольфрамовой спиралью производилась компанией General Electric именно по патенту Лодыгина, который был продан ей в 1906 году.

В 1910 году Уильям Дэвид Кулидж , работавший в General Electric, изобрёл промышленный метод производства вольфрамовой нити, а другой учёный General Electric Ирвинг Ленгмюр применил для наполнения колб ламп инертный газ, что существенно увеличило время их работы и повысило светоотдачу. Именно такие лампы накаливания мы сегодня используем.

Resize

Какими были первые источники освещения?

Вопросом: «кто изобрел первую электрическую лампочку?» — задаются многие, но мало кто знает правильный ответ на него. Множество людей присваивают это изобретение ученым своей страны, но, в действительности, мало кому известен истинный творец этого прибора.

Ещё в далекие времена античности были попытки осветить помещения разными способами. Египтяне для своих домов использовали оливковое масло в качестве освещения.

Масло заливали в глиняные сосуды, которые имели фитили из специальных хлопчатобумажных нитей.

Такой простой прибор делал их помещение светлее.

Для освещения они использовали светильники с нефтью.

Последнюю заливали в светильники и поджигали.

Если оставить вопрос кто придумал лампочку на втором плане, то возникает второй вопрос: когда появилась первая свеча?

Уже в средневековье свечи делались из, всем известного, пчелиного воска.

Но на свечах дело не остановилось, и ученые пытались придумать более универсальное средство освещения. Даже Леонардо да Винчи работал над тем, чтобы изобрести керосиновую лампу.

О первом осветительном приборе с максимальной безопасностью можно говорить лишь с начала 19 века. Но лампочка в таком виде, как мы её привыкли видеть сегодня, была изобретена лишь через три десятилетия.

Кто изобрел первую электрическую свечу?

Одним из ответов на вопрос кто придумал лампочку, будет — Яблочков Павел Николаевич, российский изобретатель, электротехник. Почему одним из ответов? А все потому, что Яблочков не изобрел первую электрическую лампочку, как таковую, а лишь ее прототип. Заслугам этого изобретателя принадлежит изобретение первой электрической свечи. Срок горения свечи такой был всего час-полтора.

После свечей в ход пошли изобретения фонарей с автоматической заменой свечи в нужное время. Хотя изобретение Яблочкова заслуживает уважения, но оно было не очень неудобно в эксплуатации. Свечи могли прослужить лишь короткий период времени, а потом требовалась их замена. Хотя, это не помешало их активному использованию при освещении театров, торговых центров и проч.

Кто придумал лампочку?

Начиная с 1840 года, в течение 30 лет многие ученые искали идеальный вариант для освещения, но это им не удавалось. Сегодня уже все знают, кто изобрел в мире первую электрическую лампочку. Это звание принадлежит российскому ученому, инженеру и изобретателю Лодыгину Александру Николаевичу.

Современная лампочка, работающая от электричества, придумана именно им. Все предыдущие попытки других изобретателей не смогли пройти необходимые испытания. Чего нельзя сказать об изобретении Лодыгина. Его лампочка спокойно горела полчаса. Уже позже другие ученые додумались выкачивать из неё воздух, что существенно увеличило время эксплуатации лампочки.

Когда появилась первая лампочка с угольной нитью накала?

В то время, когда Лодыгин активно разрабатывал свою лампочку, за его работой тщательно следил американский ученый Томас Эдисон.

В то время, когда Лодыгин активно разрабатывал свою лампочку, за его работой тщательно следил американский ученый Томас Эдисон.

Уже через 9 лет, а именно в 1879 году он начал применять для лампочек угольную нить, которая производилась из букового волоска большой плотности. Для его изобретения понадобились тысячи видов бамбука. Известно, что Эдисон провел около 6 тысяч испытаний и только после сумел достичь желаемого результата. Его лампочка могла гореть очень долго.

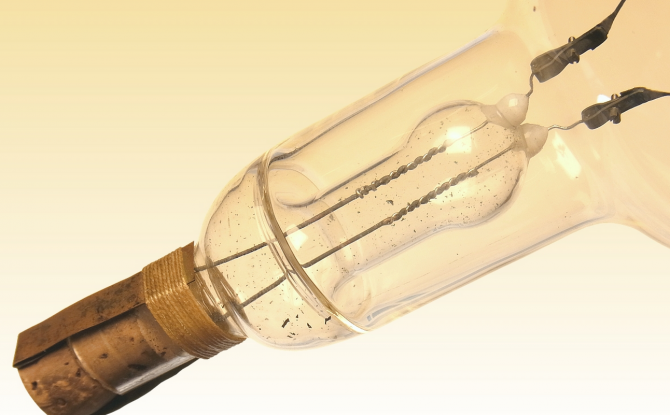

На рисунке выше изображено:

- Корпус лампы с угольной нитью накала

- Трубка подачи угольной нити

- Соленоид

- Дроссельные катушки

Параллельно с Эдисоном изобретением лампы занимался английский ученый Джозеф Сван. Его изобретение имело форму колбы, выполненной из стекла, внутри этой колбы была такая же угольная нить. Через несколько лет ученые объединили свои старания и вскоре открыли свою фирму по производству электрических лампочек.

Как видим, однозначного ответа на вопрос кто придумал первую лампочку, дать невозможно. Многие ученые потратили годы своей жизни на изобретение столь необходимого в современном быту прибора

Обыкновенная лампочка накаливания, которая используется практически в каждом доме, часто упоминается как лампочка Эдисона. История ее изобретения оказалась не такой простой. Прежде чем дарить искусственный свет миллиардам людей, она прошла длинный путь развития.

Лампочка Эдисона

Американец Томас Альва Эдисон - один из самых предприимчивых людей этого мира. Ему принадлежит около 4 тысяч патентов на различные изобретения. Этот человек стал автором фонографа, телеграфа, угольного микрофона, кинетоскопа, железо-никелевого аккумулятора и других приборов. Именно с его именем связывают идею создания лампочки накаливания.

Однако лампочка Эдисона с угольной нитью внутри была далеко не первой в мире. Больше десяти изобретателей работали над проблемой создания Появлялись лампы различных форм и размеров, внутри которых располагались бамбуковые, платиновые и угольные нити. Многие из них были официально зарегистрированы.

Почему среди такого количества изобретателей мировая слава досталась только Эдисону? Главная его роль проявилась не в идее создания лампы, а в разработке способа сделать механизм простым в использовании, дешевым и общедоступным.

Первые попытки

Сложно в точности сказать, кому принадлежит авторство идеи создать лампочку. Но, до того как появилась лампочка Эдисона, были проведены сотни опытов и заявлено множество схожих изобретений. Вначале появляются дуговые, а уж потом и лампочки накаливания. В XIX веке открытие явления вольтовой дуги приводит изобретателей к мысли о создании искусственного света. Для этого требовалось подключить две соединенных проволоки к электричеству, а затем немного отдалить друг от друга. Так между проволоками появлялось свечение.

Существуют сведения о том, что бельгиец Жерар первым создал лампу с угольным стержнем. К прибору подводился ток, и стержень производил свет. Позже стало известно об англичанине Деларю, который заменил уголь платиновой нитью.

Такие лампочки считались ценными открытиями, но их применение сопровождалось большими трудностями. Платиновая нить была дорогостоящим удовольствием, не все могли позволить себе пользоваться такой лампой. Угольный стержень был гораздо дешевле, но надолго его не хватало.

Твердые успехи

В 1854 году немецкий часовщик Генрих Гёбель создает лампу с тонким угольным стержнем, которая светит гораздо дольше предыдущих. Добиться этого изобретателю удалось при помощи создания вакуума. Лампа Гёбеля долгое время была незамеченной, и лишь спустя годы ее объявили первой лампочкой, годной для практического использования (признав патент Эдисона недействительным).

Над усовершенствованием механизма работали Джозеф Суон, Александр Лодыгин. Последний патентует изобретение «нитевой лампы», работающей на угольном стержне в вакууме. В 1875 году заметно отличился придумав «электрические свечи». Русский инженер использовал нить накала из каолина, которая не нуждалась в вакууме. Лампы Яблочкова применялись для уличного освещения и получили широкое распространение в Европе.

Усовершенствование механизма

Основное направление было давно известно. Стержень из определенного материала находится в вакууме и подключается к электрическому току. Оставалось выбрать правильный материал для электрода, для длительного свечения.

В 1878 году Эдисон заинтересовался поиском удачного решения для лампочек. Изобретатель действовал методом практических проб: карбонизируовал массу растений, подставлял различные материалы в качестве нити накала. После 6 тысяч опытов ему удается сделать лампу из углей бамбука, которая работает 40 часов. Лампочка Эдисона начинает производиться массово, вытесняя на рынке остальные лампы. В 1890 году инженер Лодыгин регистрирует использование стержня из вольфрама, а позже продает патент компании General Electric.

Заслуги Эдисона

Занимаясь разработкой лампы, Эдисон понимал, что кроме выбора материалов важно и оформление механизма. Так, он изобретает винтовой цоколь, создает предохранители, счетчики, первые выключатели, электрогенераторы. Многие из компонентов для освещения, которые придумал Эдисон, являются стандартными и до сих пор используются во всем мире.

Изобретатель сделал так, что лампочки стали доступны всем. Для этого он начал продавать их по заниженной цене. Электрическая лампочка Эдисона стоила чуть больше доллара. В планах предприимчивого американца было сделать изобретение настолько доступным, что даже восковые свечи казались бы роскошью по сравнению с ним. Быстрая автоматизация производства позволила снизить затраты и при этом выпускать большое количество товара. Вскоре себестоимость лампы стала около 22 центов. Сбылась мечта изобретателя - лампочки появились в каждом доме.

Лампочки Эдисона в интерьере

В настоящее время лампочки являются обычным делом. Они доступны и весьма удобны в использовании. Более того, появилось множество различных типов и моделей ламп. Их практическое значение отошло на второй план, теперь они стали важным дополнением домашнего интерьера.

«Лампочка Эдисона» (фото смотрите выше) - это название определенного Они оформлены в стиле ретро и схожи с теми, что использовались во времена Томаса Эдисона. Такие лампы излучают мягкий приятный свет, имеют вид стеклянной колбы или шара на прочном шнуре. Лампочки Эдисона часто используют для дизайна общественных помещений - баров, кафе, или для оформления гостиных комнат и спален.

Кто изобрел лампочку? Ответ на этот вопрос не совсем точный. была изобретена несколькими людьми, так как разные люди высказали идеи, описывали гипотезы, опубликовали подсчеты, делали чертежи либо внедряли задумки в практику.

Светильники до появления электрического аналога

В мире возникновения освещение, как только стали применять огонь. Затем она начала эволюционировать, когда стали делать появилась энергетика.

Первые лампочки освещали с помощью таких средств, как:

- любое растительное масло;

- нефть;

- воск;

- животный жир;

- природный газ и так далее.

Самые первые изобретения ламп использовали для освещения жир. В емкость с жиром клали тканевой фитиль. Жир позволял длительное время огню освещать. Выходило что-то напоминающее свечу в емкости. История лампочки прогрессировала, когда стали добывать нефть, в это время появлялись керосиновая лампа. Она за короткий промежуток времени стала так востребована. Изобретение электрической лампочки приходятся на время, когда электричество начала быстро распространяться вначале в городских просторах, а затем и в дальних уголках.

Этапы открытия

В основу изобретения лампочек положили способ свечения проводников, когда через него проходил электрический ток. Его знали еще задолго до того, как создали лампочку. Но главная проблема эффективного, продолжительного и доступного освещения от электрической сети был поиск материала, который бы использовался для изготовления спирали накаливания. Тогда когда электричество уже являлось реальностью, а современные лампы накаливания еще не были изобретены, учеными практиковались лишь несколько видов материалов, среди которых был уголь, платин и вольфрам. Последние два материала считались редкими и дорогими. Уголь относился к более доступному материалу.

Начиная с XIX столетия имели место события, способствовавшие созданию первой электрической лампочки. В 1820 году французский ученый Деларю создал лампочку с платиновой проволокой. Проволока согревалась и светилась, однако это был всего лишь опытный экземпляр. Но спустя 18 лет исследователь из Бельгии Жобар показал угольную лампу накаливания. В 1854 году немецкий ученый Генрих Гебель как источник для освещения использовал бамбук.

Кто автор электрической лампочки?

Интересуясь ответом на вопрос – кто изобрел лампу, необходимо учесть, что тут имело место целая череда последовательных манипуляций, когда постоянно подхватывались идеи предшественников, которые впоследствии развивались. Яблочков является первым русским изобретателем, кто изобрел первую лампочку, а также он придумал электрическую свечу, благодаря которой впоследствии начали освещать городские улицы и скверы. Они могли освещать в течение 1,5 часов.

Впоследствии были изобретены светильники, у которых была автоматическая замена свечей. Яблочков создал не очень-то удобные свечи. Хотя они отлично справлялись со своей функцией.

История изобретения связано с именем такого популярного инженера из России, как Лодыгин Александр Николаевич. В 1872 году он воплотить в реальность мечту всех о бесперебойном источнике света. История создания лампы накаливания на этом этапе начала стремительно получать практическое использование. Она горела примерно 30 минут. Их впервые установили на улицах Северной столицы в 1873 году. В том же году изобретатель лампочки получил патент. Можно сделать вывод. Первая лампа накаливания появилась благодаря изобретениям этого ученого.

Начиная с 1890 года Лодыгин стал экспериментировать с использованием в нитях накала разнообразных тугоплавких металлов. В конечном итоге он смог применять впервые тут вольфрам. Кроме того, по его предложению стали впервые откачивать воздух из ламп и туда заполнять газ.

В 1878 Джозеф Сван помог появиться современной модификации электрической лампочки. Она состояла из колбы из стекла с угольной нитью накаливания. О создателе ламп Хайрем Максим известно немного. Создавали пулемет с наименованием «Максим». Кроме того, он является создателем оригинальной модели на таких материалах, как уголь и бензин.

Томас Эдисон и Ильич

Если принять во внимание хронологии порядок протекающих событий, то электрическую лампу создал Лодыгин. А вот Яблочков являлся основоположником серии идей, которые стали причиной появления популярного сегодня источника освещения. Именно эти русские изобретатели и последующие разработки исследователей из Великобритании и Америки первую электрическую лампочку смогли так массово использовать и он оказался обыкновенным прибором, который производил свет. Но при развитии задумок имеется тот, кто ее породил, и тот, кому достался патент. А вот изобретение дуговой лампы не так известно.

В 1879 году впервые продемонстрировали лампочку Эдисона с платиновой нитью. Через год ему дали еще один патент на модель с угольной нитью, работавшая в течении 40 часов. К тому же он внес определенный вклад в изготовлении лампочки накаливания, создав цоколь, патроне и выключатель.

То есть Томас Эдисон получил патент на электрическую лампу накалывания как собственного изобретения спустя год, как использовали модель Максима и практически позже на 6 лет всеобщего показа лампы Лодыгина. У патентной работы Т. Эдисона были собственные результаты: при объединении с Джозефом Сваном, он основал фирму по изготовлению самой первой модели электрических лам накаливая. Т. Эдисон вместе с Х. Максимом, когда конкурировали друг против друга, были в бюрократических разбирательствах между собой.

Т. Эдисон был более доступный. Х. Максим в данной борьбе не удостоился ни единого патента, а также у него были огромные финансовые потери, по этой причине он оставил страну и отправился в Европу. С лампочкой Эдисона все понятно.

А вот кто основатель лампочки Ильича? Для нынешнего поколения ответ неоднозначный. Подобное наименование знали лишь на территории Советского Союза, этот термин оказался в лексиконе россиян. Лампочки Ильича является наименованием не просто осветительного прибора, а целого ряда явлений. В 1921 году, на территории России царил глубокий экономический кризис, разразившийся тут в результате известной всем гражданской войны. И в это время Государственная комиссия по электрификации РФ приняла план ГОЭЛРО. Он был планом по развитию хозяйства, который бал основан на создании энергетической базы. В это время стали электрифицировать страну огромными масштабами. В скором времени в поселках, в которых использовались главным образом лучные либо керосиновые лампочки стали появляться электрические лампочки.

Идею этого плана озвучил Ленин. По этой причине лампы для накала стали именовать в его честь. Такие модели стали накаливаться очень быстро. Лампочки Эдисона известно сегодня по той причине, что он смог вовремя запатентовать свое изобретение. На территории нашей страны лампочки с накаливаемыми стержнями начали ассоциировать с именем Ленина, потому что он первый снабдил Россию экономичной электроэнергией.