Фазное замыкание. Защита от замыкания

Предохранитель - это простейший аппарат, защищающий электрическую сеть от коротких замыканий и значительных перегрузок. Предохранитель состоит из двух основных частей: фарфорового основания с металлической резьбой и смежной плавкой вставки (рис. 42, а) Плавкая вставка рассчитана на номинальные токи 10, 16, 20 А.

Вместо предохранителей могут применяться автоматические выключатели (автоматы). Включают автоматы вручную, а отключать можно вручную и автоматически, в результате срабатывания вмонтированных в корпус расцепителей.

Автоматы с тепловыми расцепителями предназначены для защиты от перегрузок. В качестве теплового расцепителя служит биметаллическая пластинка. При прохождении по ней тока перегрузки она изгибается и приводит в действие расцепляющий механизм, отключающий автомат.

Электромагнитный расцепитель состоит из катушки, сердечника и пружины. Автоматы с электромагнитным расцепителем служат для защиты от коротких замыканий. Ток короткого замыкания, проходя по катушке, содействует втягиванию внутрь ее сердечника, который сжимает пружину и приводит в действие расцепляющее устройство. Автоматы могут иметь тепловой или электромагнитный расцепитель или одновременно тот и другой, т. е. комбинированный. В осветительных сетях вместо предохранителей могут применяться резьбовые автоматические выключатели типа Пар 6, -А; 10А и 16А; 250 В (рис.42,б) и автоматические выключатели АЕ10 на 16А; 25А; 250В (рис. 42, в).

Рис. 42. Устройства защиты от токов короткого замыкания и перегрузок: а - предохранитель; б - резьбовой автоматический выключатель Пар; в - автоматический выключатель АЕ10; г - автоматический выключатель АП50Б; 1 - дугогасительная камера; 2 - электромагнитный расцепитель; 3-главные контакты; 4 и 5 - кнопки ручного включения и отключения; 6 - пластмассовое основание

Для защиты трехфазных электрических сетей применяют трехфазные автоматические выключатели серий АЕ20, АП50Б и др. Предпочтительным является применение автоматических выключателей серии АП50Б (рис. 42, г), так как контакты для подключения жил проводов или кабелей закрыты крышкой, что повышает электробезопасность при их обслуживании. Автоматические выключатели АП50Б выпускаются с номинальными токами на 6, 3; 10; 16; 25 и 40 А.

Для нормальной работы защитных аппаратов необходимо определить рабочий ток, по которому производится выбор плавкой вставки предохранителя и выбор выключателя. Для этого необходимо определить мощность потребителей, которые будет защищать этот аппарат. Принято считать, что при однофазной нагрузке на 1 кВт мощности приходится ток, равный 5 А; при трехфазной - на 1 кВт - 3 А. -ная нагрузку, определяют номинальный ток плавкой вставки или автоматического выключателя.

Например, необходимо выбрать защиту для электропроводки в доме и для трехфазного электродвигателя мощностью 3 кВт. Определяем суммарную нагрузку в доме сложением, получаем 2, 2 кВт (2200 Вт). 2, 2 5 = 11 А. Номинальный ток плавкой вставки предохранителя или автомата должен быть больше тока рабочего. Выбираем плавкую вставку на 16 А или автомат АЕ с номинальным током на 16 А.

Для электродвигателя: 3 3 == 9 А. Выбираем автомат АП50Б на 10 А.

Более точный выбор пускозащитной аппаратуры изложен ниже.

Kак выбрать плавкую вставку предохранителя?

Токи плавких вставок для проводов осветительной сети выбирают по номинальному току

Iл.вст>I ном

При выборе плавких вставок для защиты асинхронных электродвигателей необходимо учитывать, что пусковой ток двигателя в 5-7 раз больше номинального. Поэтому выбирать плавкую вставку по номинальному току нельзя, так как она при пуске электродвигателя перегорит.

Для асинхронных электродвигателей с коротко-замкнутым ротором при небольшой частоте включения и легких условиях пуска (tпуск=5-10с) номинальный ток плавкой вставки можно определить по выражению

Iпл.вст>0,4 Iпуск,

где I - пусковой ток электродвигателя, А.

При тяжелых условиях работы (частые пуски, продолжительность разбега до 40 с)

Iпл.вст > (0,5 - 0,6) Iпуск

Как выбрать автоматический выключатель?

Автоматические воздушные выключатели применяют для защиты участков сети от коротких замыканий, перегрузок или снижений напряжения. Их используют также для нечастых оперативных включений и отключений асинхронных короткозамкнутых электродвигателей. Конструкции автоматических выключателей различаются расцепителями - встроенными устройствами в виде защитных реле для дистанционного отключения. Различают расцепители максимального тока (электромагнитные или тепловые), минимального напряжения (нулевые) и независимые. Электромагнитные расцепители срабатывают практически мгновенно (за 0,02 с), тепловые отключают цепь в зависимости от длительности и силы тока, превышающего уставку теплового расцепителя. При наличии комбинированного расцепителя (то есть электромагнитного и теплового) выключатель мгновенно срабатывает при сверхтоках и с выдержкой времени от перегрузок, определяемой тепловым расцепителем. При снижениях напряжения до 70-30% номинального срабатывает расцепитель минимального, напряжения.

Условия выбора автоматических воздушных выключателей сводятся к следующему:

1) номинальное напряжение выключателя должно соответствовать напряжению сети, то есть

Uн.авт>Uc;

2) номинальный ток автомата должен быть равен рабочему или превышать его: Iн.авт>Ip ;

3) номинальный ток расцепителя автомата

должен быть равен рабочему току (например, электродвигателя) или превышать его: Iн. расц> Ip;

4) правильность срабатывания электромагнитного расцепителя автомата проверяют из условия

Iсраб.расц>1.25Imax

Если применен автомат только с тепловым расцепителем, то по условиям надежной защиты от коротких замыканий необходимо последовательно с ним устанавливать также плавкие предохранители.

Для чего предназначен магнитный пускатель?

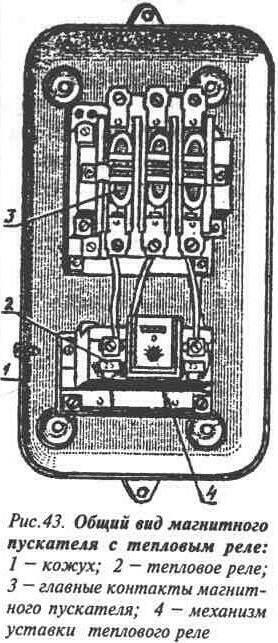

Магнитные пускатели (рис.43) предназначены для дистанционного управления электродвигателями и другими электроустановками. Они обеспечивают нулевую защиту, т.е. при исчезновении напряжения или при его снижении до 50 - 60% от номинального катушка не удерживает магнитную систему контактора и силовые контакты размыкаются. При восстановлении напряжения токоприемник остается отключенным. Это исключает возможность аварий, связанных с самопроизвольным пуском электродвигателя или другой электроустановки. Пускатели с тепловыми реле осуществляют также защиту электроустановки от длительных перегрузок.

Наибольшее распространение получили магнитные пускатели серий ПМЕ, ПМЛ и ПМА.

Изготовляются эти серии в открытом, защищенном, пылеводозащищенном и пылебрызгонепроницаемом исполнении на напряжение 220 и 380 В. Они могут быть реверсивными и нереверсивными. Реверсивные пускатели наряду с пуском, остановом и защитой электродвигателя изменяют направление его вращения.

В магнитные пускатели встраиваются тепловые реле ТРН (двухполюсные) и ТРЛ, РТИ (трехполюсные). Они срабатывают под влиянием протекающего по ним тока перегрузки электродвигателя и отключают его от сети.

Маркировка магнитных пускателей расшифровывается следующим образом: первая цифра после сочетания букв, указывающих на тип пускателя, обозначает величину, которая соответствует определенному значению тока (0 - 6, 3 А; 1 - 10 А;

2 - 25 А; 3 - 40 А; 4 - 63 А; 5 - 80 А; 6 - 125 А);

вторая - исполнение по роду защиты от окружающей среды (1 - открытое исполнение; 2 - защищенное; 3 -пылезащищенное; 4 - пылебрызгонепроницаемое), третья - исполнение (1 - нереверсивный без тепловой защиты; 2 - нереверсивный с тепловой защитой; 3 - реверсивный без тепловой защиты, 4 - реверсивный с тепловой защитой).

Для чего применяется тепловое реле и как его выбрать?

Тепловое реле (рис.43) применяют для защиты электродвигателя от перегрузок.

Тепловое реле и номинальный ток теплового элемента, если нет особых требований к тепловой защите, выбирают с соблюдением следующих условий: максимальный ток продолжительного режима реле должен быть не менее номинального тока защищаемого двигателя; ток уставки реле должен быть равен номинальному току защищаемого двигателя или несколько больше (в пределах 5%); запас на регулировку тока уставки как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения должен быть наибольший. Для этого на шкале уставки оставляют одно-два свободных деления в обе стороны от положения регулятора, соответствующего выбранному току уставки.

Для чего и как выполняют зануление?

-ануление - основная мера защиты от поражения электрическим током в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью источника питания в случае прикосновения к металлическим корпусам электрооборудования и металлическим конструкциям, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции сети или электроустановок.

Всякое замыкание токоведущих частей на зануленные части превращается таким образом в однофазное короткое замыкание, что приводит к отключению аварийного участка сети.

В качестве нулевых защитных проводников могут быть использованы нулевые рабочие проводники, специально предусмотренные проводники (четвертая или третья жила кабеля или провод сети, стальные полосы и т.п.), стальные трубы электропроводки, алюминиевые оболочки кабелей, металлические конструкции зданий, металлические кожухи шинопроводов, все трубопроводы, проложенные открыто, кроме трубопроводов для горючих и взрывоопасных смесей, канализации, центрального отопления и бытового водопровода. По проводимости (сопротивлению) все перечисленные заземлители нулевых проводов должны удовлетворять требованиям ПУЭ. Устанавливать разъединяющие приспособления в цепях нулевых проводников запрещается, кроме тех случаев, когда одновременно отключаются и все токоведущие провода в установке.

Для зануления однофазных бытовых электроплит следует делать ответвление от нулевого рабочего проводника (шины) этажного щитка на вво

де, выполняемое отдельным проводом, площадь сечения у которого такая же, как у фазного. Этот провод должен подключаться к нулевому рабочему проводнику перед счетчиком до отключающего аппарата.

При зануден и и трехфазных электроплит не разрешается использовать нулевой рабочий проводник в качестве зануляющего рабочего проводника.

Для зануления светильников, вводы в которые выполняются защищенным проводом или незащищенными проводами в трубе (металлорукаве) или при скрытой проводке, делают ответвление от нулевого рабочего проводника внутри светильника. При вводе в светильник открытых незащищенных проводов для зануления корпуса светильника следует использовать гибкий провод (ответвление), присоединяемый с одной стороны к нулевому рабочему проводу на неподвижной опоре, а с другой - к заземляющему винту корпуса.

В наружных установках и во взрывоопасных помещениях для зануления нужно использовать свободную жилу кабеля или свободный провод воздушной сети, присоединяемые к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке, а в помещениях В-1 - в ближайшем групповом щитке.

С целью выравнивания потенциала во всех помещениях и наружных установках, где выполнено зануление, все металлические конструкции трубопровода, корпуса оборудования и т.п. должны быть присоединены к сети зануления.

Kак выполняют заземление?

Аземляющее устройство состоит из заземлителя, заземляющих магистралей и заземляющих проводников. Различают два типа заземлителей: естественные и искусственные.

К естественным заземлителям относятся металлические конструкции зданий и сооружений, надежно соединенные с землей.

В качестве заземляющих проводников используют стальные трубы электропроводок, свинцовые и алюминиевые оболочки кабелей, металлические трубопроводы всех назначений, проложенные открыто. -апрещается использовать для этой цели трубопроводы для горючих и взрывчатых смесей, а также служащие для автопоения скота.

Использование голых алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве заземляющих проводников и заземлителей запрещается.

Все естественные заземлители для большей надежности соединяют с заземляющими магистралями электроустановки не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Соединение выполняют вблизи от ввода в здание при помощи сварки или хомутов (для труб), контактную поверхность которых облуживают. Трубы в местах накладки хомутов зачищают. Места и способы присоединения проводников выбирают с учетом возможных ремонтных работ трубопроводов. При разъединении трубопроводов должно быть обеспечено непрерывное действие заземляющего устройства.

Если естественные заземлители и заземляющие проводники отсутствуют или если они не обеспечивают необходимого нормированного сопротивления, тогда применяют искусственные заземлители.

В качестве искусственных заземлителей применяют: трубы, угловую сталь, металлические стержни и т. п., горизонтально проложенные стальные полосы, круглую сталь и т. п. В случае опасности усиленной коррозии применяют омедненные или оцинкованные заземлители. -аземлители и заземляющие проводники, проложенные в земле, не должны иметь окраски.

Монтаж наружного контура заземления начинают с разметки трассы и рытья траншей глубиной 0,6-0,8 м (ниже уровня промерзания грунта).

Искусственные заземлители в виде отрезков стальных труб, круглых стержней или уголков длиной 3-5 м забивают в грунт так, чтобы головка электрода оказалась на глубине 0,5 м от поверхности. -аглубленные электроды соединяют друг с другом стальной полосой с помощью сварки. Места сварки покрывают разогретым битумом для защиты от коррозии. От заземлителей отводят магистраль заземления из стальных шин. Уложенные в траншеи заземляющие проводники и заземлители засыпают землей, не содержащей камней, строительного мусора, и плотно утрамбовывают. Количество электродов заземляющего контура зависит в основном от удельного сопротивления почвы, длины и расположения электродов. Для получения сопротивления заземления до 10 Ом необходимо забить от 2 до 30 электродов.

Соединение заземляющих проводников друг с другом и присоединение к конструкциям выполняют сваркой, а подключение к корпусам аппаратов, машин, и т. п. - болтовыми соединениями. При наличии вибрации применяют контргайки, пружинящие шайбы или иные средства против ослабления соединения. Сварочные швы выполняют длиной, равной двойной ширине проводника при прямоугольном сечении или шести диаметрам при круглом сечении. Соединяемые контактные поверхности болтовых соединений зачищают до металлического блеска и покрывают тонким слоем вазелина.

Каждый заземленный элемент электроустановки присоединяют к заземляющей магистрали отдельным проводником. Последовательное соединение этих проводников запрещается.

Аземляющие проводники, расположенные в помещениях, должны быть доступны для осмотра. Для предохранения от коррозии стальные голые провода окрашивают черной масляной краской.

Как измерить сопротивление заземляющего контура ?

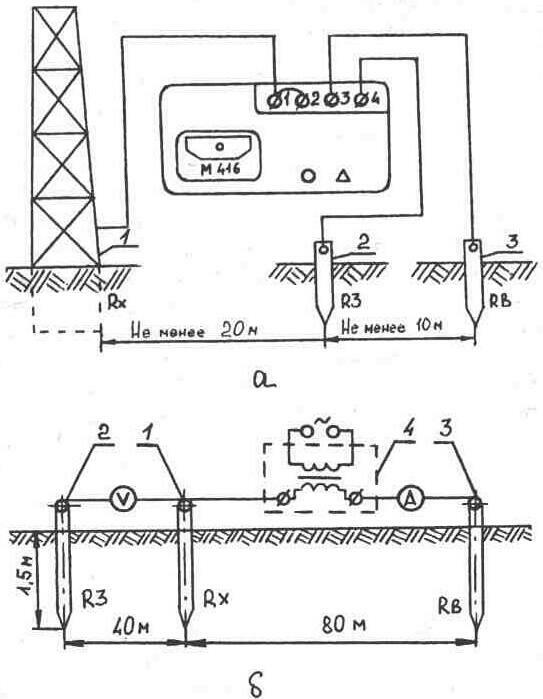

Для измерения сопротивления заземляющего контура применяют специальный прибор М416.

Для грубых измерений сопротивления заземления зажимы 7 и 2 соединяют перемычкой и подключают прибор к измеряемому объекту по трехзажимной схеме (рис.44,а). При точных измерениях снимают перемычку с зажимов 1 и 2, подключают прибор к измеряемому объекту по четырехзажимной схеме. Эта схема позволяет исключить погрешность, которую вносят сопротивления соединительных проводов и контактов. Перед измерением регулируют прибор в такой последовательности. Ставят его горизонтально и переводят переключатель пределов измерения в положение "Контроль 5 Ом". Нажимают кнопку, вращением рукоятки прибора "Реохорд" устанавливают стрелку индикатора на нулевую отметку. На шкале реохорда должно быть показание 0,35-5 Ом при нормальных климатических условиях и номинальном напряжении источника питания. Прибор располагают около измеряемого заземления. Стержни, образующие вспомогательный заземлитель R5 и потенциальный электрод R3("-онд"), устанавливают на расстояниях, данных на рисунке.

Длина стержней в грунте должна составлять не менее 500 мм, обычно 1-1,5 м. Вспомогательный заземлитель и зонд выполняют в виде металлического стержня или трубы диаметром не менее 10 мм.

При испытании заземляющих устройств с сопротивлением растеканию не менее 10 Ом сопротивления вспомогательного заземлителя прини-

Рис.44. Измерение сопротивления заземления: а-с помощью измерителя заземлений типа М416; б-по методу амперметра и вольтметра; 1 - заземлитель, сопротивление которого неизвестно; 2 - заземлитель зонда; 3 - вспомогательный заземлитель; 4 - сварочный трансформатор; V - вольтметр на 5-10 В;

А - амперметр на 2,5 - 5 А

мают не более 250 Ом. Если сопротивление растеканию заземляющего устройства находится в пределах 100-1000 Ом, сопротивление вспомогательного электрода должно быть не более 500-1000 Ом. Сопротивление зонда рекомендуется для всех случаев измерений не более 1000 Ом. При грунтах с высоким удельным сопротивлением измерения будут приближенными.

Для повышения точности измерения уменьшают сопротивление вспомогательных заземлите-лей увлажнением вокруг них почвы и увеличением их количества.

Дополнительные стержни забивают на расстоянии не менее 2-3 м друг от друга. Все стержни, образующие контур зонда или вспомогательного заземлителя, соединяют между собой электрически. Измерение проводят по схеме, приведенной на рисунке.

Порядок измерения следующий. Переключатель прибора устанавливают в положение "х1" (умножить на один). Нажимают кнопку и, вращая ручку прибора "Реохорд", добиваются максимального приближения стрелки индикатора к нулю. Результат измерения отсчитывают по шкале реохорда. Если измеряемое сопротивление окажется больше 10 Ом, переключатель устанавливают в одно из положений х5, х20 или х100 и проделывают операции, указанные выше. Результат измерения находят как произведение показания шкалы реохорда на множитель.

При отсутствии специальных приборов сопротивление заземляющего контура можно измерить методом амперметра-вольтметра (рис.44,б). Для этого необходимо иметь источник переменного тока (электрически не связанный с сетью) и вольтметр на малые пределы измерения, но с большим внутренним сопротивлением.

Фактическое сопротивление заземления определяют по формуле

где U - показания вольтметра. В;

I - показания амперметра, А.

Амеры сопротивления заземляющего контура производят в периоды наименьшей проводимости почвы: зимой при наибольшем промерзании, летом во время наибольшего просыхания ее.

Надежность заземления и его общее состояние проверяют при замерах не реже одного раза в год, а также после каждого капитального ремонта и длительного бездействия установки.

Внешний осмотр состояния заземляющих проводников (шин) производят не реже одного раза в шесть месяцев, а в сырых и особо сырых помещениях - не реже одного раза в три месяца.

Как выполнить молниезащиту здания?

Основными средствами защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии являются молниеотводы, которые принимают на себя разряды и отводят в землю.

Молниеотводы бывают тросовыми и стержневыми. Тросовые молниеотводы устанавливают главным образом на крышах зданий. Молние-приемником является трос, который соединяет две или несколько опор.

Стержневые чаще всего устанавливают у наружных стен зданий и только в отдельных случаях - на крышах. Удар молнии принимает стержневой молниеприемник, крепящийся на опоре.

Стержневой молниеотвод состоит из молниеприемника, который воспринимает удары молний, токоотвода, соединяющего молниеприемник с заземлителем, заземляющего устройства, служащего для отвода молнии в землю, и опоры. Для изготовления молниеприемников применяют стальные прутки диаметром 12 мм, полосы 35х3 мм, уголки 20х20х3 мм, газовые трубки диаметром 1/2 - 3/4 дюйма и др. Длину молниеприемников принимают от 300 до 1500 мм.

Токоотводы выполняют из стали диаметром не менее 6 мм и полосы сечением 35 мм^2. Обычно для токоотводов применяют стальную проволоку (катанку). Части токоотвода соединяют между собой при помощи сварки или болтами. Площадь контакта должна быть не менее двойной площади сечения токоотвода. Токоотвод прокладывают по крышам и стенам защищаемого здания, а также по деревянным конструкциям опор молниеотводов вплотную к их поверхности, за исключением зданий с легковоспламеняющейся кровлей.

Место установки молниеотвода выбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить защиту не только зданий и сооружений, но и защиту людей от шагового напряжения. Шаговое напряжение возникает в момент отвода тока молнии в землю. Чтобы избежать поражения шаговым напряжением, заземлители размещают не ближе 4 м от наружных стен зданий, где нет проходов, скоплений людей и животных. Необходимо делать ограждения заземлителей всех видов на расстоянии 4 м (в радиусе). Помещения длиною до 14-15 м защищают от прямого удара молнии одним стержневым молниеотводом, установленным на крыше здания.

Для помещений длиною до 25 м грозозащиту выполняют стержневым молниеотводом, с установкой опоры по центру здания у наружной продольной стены.

Помещения сложной планировки и длиною более 25 м защищают двумя и более стержневыми молниеотводами с установкой опор у наружных стен. Высоту молниеотвода от уровня земли принимают равной 18-20 м.

Сопротивление заземления грозозащиты не должно превышать 10Ом.

При защите помещений двумя стержневыми молниеотводами расстояние от угла торцевой стены, в зависимости от ширины постройки, должно быть 2-6 м. Увеличение расстояния ведет к увеличению высоты молниеотвода и усложнению его конструкции.

Установка молниеотводов, если крыша металлическая, не требуется. В этом случае крышу по периметру через 20-25 м заземляют. Трубы, вентиляционные устройства и т. п., установленные на крыше, присоединяют к металлической кровле.

Как экономить электрическую энергию?

В электроосветительных установках борьбу за экономию энергии нельзя вести в ущерб высокому качеству освещения, которое создает комфортные условия и положительно влияет на производительность труда. -десь, так же как и в других потребительских установках, следует следить за безусловным соблюдением действующих норм, внедрять прогрессивные источники света и рациональные типы осветительной арматуры, правильно выбирать лампы и светильники, поддерживать нормальный уровень напряжения в осветительной сети, обеспечивать хорошую эксплуатацию.

Амена ламп накаливания на люминесцентные и газоразрядные может дать большую экономию электроэнергии. Последние имеют более высокий энергетический КПД. Поэтому при переходе на люминесцентные или газоразрядные лампы можно при сокращенном расходе электроэнергии значительно повысить уровень освещенности рабочих мест.

В интересах экономии энергии нужно автоматизировать и программировать продолжительность искусственного освещения. Для этих целей применяют реле времени, фотоэлементы, фотореле и регуляторы напряжения.

Электроэнергию в осветительных установках можно экономить также за счет поддержания отражающих поверхностей в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, используя новые химические препараты для мойки стекол, снижения уровня освещенности в нерабочих помещениях: тамбурах, коридорах, туалетах и т.п.

В жилом секторе осветительные приборы следует включать только в том случае, когда это действительно необходимо. -а счет этого можно сэкономить до 15% энергии. По возможности лампы накаливания следует заменить на люминесцентные. Вместо нескольких ламп небольшой мощности желательно пользоваться одной мощной лампой.

В домах с централизованным теплоснабжением важно следить за тем, чтобы температура воздуха в жилых комнатах не превышала нормы. Нужно помнить, что повышение температуры на ГС в закрытом помещении связано с дополнительным расходом на отопление 3-5% электроэнергии.

На расход энергии в домах влияет состояние их теплоизоляции. Из-за неутепленных окон и дверей помещения зачастую теряют до 40% теплоты. Подсчитано, что через неутепленную балконную дверь уходит столько же тепла, сколько и сквозь дырку диаметром 20 см.

Короткие замыкания происходят в любых электроустановках, вне зависимости от их сложности. Даже если электропроводка новая, светильники и розетки исправны, а электрооборудование выпущено известными на весь мир производителями, от коротких замыканий не застрахован никто. И от них нужно защищаться.

Устройства защиты от аварийных режимов в сети

Предохранители – самые простые устройства защиты. Раньше для ликвидации аварийных режимов в бытовых электропроводках применяли только их. В некоторых устройствах предохранители применяются и по сей день. Причина – они обладают высоким быстродействием и незаменимы для защиты полупроводниковых устройств.

После срабатывания предохранитель либо заменяется на новый, либо внутри него меняется плавкая вставка. Вставки для одного и того же корпуса предохранителя выпускаются на разные номиналы токов. Но необходимость держать на объекте или в квартире запас плавких вставок для оперативной замены является недостатком предохранителей.

Самым распространенным предохранителем в советское время была «пробка».

Предохранитель — «пробка»

На смену им пришли автоматические пробки типа ПАР , выпускавшиеся на токи 10, 16 и 25 А. Они вворачивались на место пробок, были многоразового использования и имели два защитных элемента, называемых расцепителями. Один защищал от коротких замыканий и срабатывал мгновенно, второй – от перегрузок и срабатывал с выдержкой времени.

Такие же расцепители имеют и все автоматические выключатели , пришедшие на смену предохранителям. Мгновенный расцепитель называют электромагнитным , потому что в основу его работу положен принцип втягивания штока катушки при превышении номинального тока. Шток ударяет по защелке и пружина размыкает контактную систему выключателя.

Расцепитель, действующий с выдержкой по времени называют тепловым. Работает он по принципу терморегулятора в утюге или электронагревателе. Биметаллическая пластина при прохождении по ней тока нагревается и медленно изгибается в сторону. Чем больше ток через нее, тем быстрее происходит изгиб. Затем она действует на ту же защелку, и автомат отключается. Если воздействие тока прекратилось, пластина остывает, возвращается в исходное положение, и отключения не происходит.

В старых электрощитах еще сохранились автоматические выключатели в карболитовом корпусе типов А-63, А3161, или более современные АЕ1030. Но все они уже не удовлетворяют современным требованиям.

Они изношены, и их механическая часть либо заржавела, либо утратила быстродействие. И не в каждом из них есть мгновенная защита от короткого замыкания. В некоторых аппаратах устанавливался только тепловой расцепитель. Да и скорость срабатывания электромагнитного расцепителя у автоматов этих серий ниже, чем у модульных.

Поэтому такие защитные устройства нужно менять на современные, пока они своим бездействием не натворили дел.

Принципы построения защиты

В многоквартирных домах автоматы установлены в щитке на лестничной площадке. Для защиты квартир этого достаточно. Но если Вы при замене электропроводки установили у себя персональный щиток, то в нем на каждую группу потребителей лучше установить персональный автомат. Тому есть несколько причин.

1. При замене розетки вам не понадобится отключать свет в квартире и пользоваться фонариком.

2. Для защиты некоторых потребителей вы снизите номинальный ток автомата, что сделает их защиту чувствительнее.

3. При повреждениях в электропроводке можно оперативно отключить аварийный участок и оставить в работе остальное.

В частных домах в качестве вводных используются двухполюсные выключатели. Это необходимо для случая ошибочного переключения на подстанции или линии, в результате которого фаза окажется на месте нуля. Использование двух однополюсных выключателей для этой цели недопустимо, так как может отключится тот, что в нуле, а фаза останется.

Нецелесообразно использование трехполюсного выключателя в качестве эквивалента трех однополюсных. Снятие планки, объединяющей три полюса не поможет. Внутри выключателя есть тяги, отключающие оставшиеся полюса при срабатывании одного из них.

При применении УЗО обязательно защитить эту же линию и автоматическим выключателем. УЗО защищает от токов утечки, но не защищает от коротких замыканий и перегрузок. Функции защиты от утечки и аварийных режимов работы совмещены в дифференциальном автомате.

Выбор автоматических выключателей

При замене старого автоматического выключателя новый устанавливайте на тот же номинальный ток. По требованиям Энергосбыта номинальный ток выключателя принимается, исходя из максимально разрешенной нагрузки.

Распределительная сеть устроена таким образом, что с приближением к источнику электроснабжения номинальные токи аппаратов защиты увеличиваются. Если ваша квартира включена через однофазный автоматический выключатель на 16 А, то все квартиры в подъезде могут быть подключены к трехфазному автомату на 40 А и равномерно распределены по фазам. В случае, если при коротком замыкании ваш автомат не отключится, через некоторое время от перегрузки сработает защита у подъездного. Каждое последующее защитное устройство резервирует предыдущее. Поэтому не стоит завышать значение номинального тока автоматического выключателя. Он может не сработать (не хватит тока) или отключится вместе с группой потребителей.

Современные модульные автоматические выключатели выпускаются с характеристиками «В», «С» и «D» . Отличаются они кратностью токов срабатывания отсечки.

Будьте внимательны с применением автоматов с характеристиками «D» и «В».

И помните: если короткое замыкание не отключить, оно приведет к пожару. Позаботьтесь об исправности защиты, и живите спокойно.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ

Большинство промышленного и домашнего электрооборудования работает от сети переменного тока 380 или 220 вольт. В частных домовладениях функциональность электропроводки основана на трех проводах. Фазный провод, нулевой провод и провод заземления. Основное требование нормальной работоспособности такой проводки это исключение прямого контакта между любыми из этих трех проводов. Также эти три провода не могут нормально функционировать друг без друга. Для защиты сетей электропитания применяют автоматы защиты, которые мы подробно рассмотрим и попробуем понять их предназначение.

Автоматы защиты

Электромеханическое устройство которое обеспечивает нормальное протекание Эл.тока и автоматически прекращает его подачу при возникновении токов короткого замыкания называют Защитным автоматом.

Автоматы защиты также служат для аварийного и профилактического отключения системы электропитания при проведении технических работ которые запрещено производит без снятия напряжения.

Помимо защиты от КЗ, автоматы защищают сеть от перегрузок. Выбор номинала перегрузки для каждой электросети индивидуален и должен осуществляется квалифицированным персоналом.

Короткое замыкание

Основная причина КЗ это наличие контакта там, где он совсем не нужен. То есть соединение фазного провода с нулевым или защитным проводом заземления. Если замкнул нулевой и защитный провод, аварийное отключение произойдет лишь в том случае, если у вас установлено УЗО обычны однополюсной автомат защиты технически не предназначен для такого отключения.

Защита от перегрузки

Любая электросеть разбивается на группы, между которыми распределена вся нагрузка данной сети.

Для примера рассмотрим электрическую сеть небольшого частного дома, состоящую из трех групп.

1 группа - Освещение дома.

2 группа – Все розетки дома.

3 группа – Уличное освещение и освещение хоз. построек.

На каждую из этих групп необходимо устанавливать отдельный автомат защиты, технические параметры которого рассчитываются исходя от предполагаемой нагрузки на каждую группу в отдельности. Если у вас все освещение дома потребляет не более 1000 ватт то защитный автомат должен быть не более 10А.

При выборе автомата для группы розеток нужно учитывать сечение проводки и выбирать защиту которая не допустит перегрева и возгорания электропроводки.

Устройство защитного автомата

Однополюсные автоматы защиты - предназначены для защиты от токов короткого замыкания и защиты от перегрузки. Устройство автомата защиты вы можете посмотреть ниже.

1. Вход фазного провода

2. Выход фазного провода

3. Тепловой расцепитель (защита от перегрузки)

4. Камера гашения Эл. Дуг (дугогаситель)

5. Электромагнитный расцепитель (защита от КЗ)

6. Механизм взвода включения автомата

7. Вставка из газогенерирующей пластмассы

8. Подвижный контакт отсечки автомата

9. Постоянно неподвижный контакт

10. Рычаг для взвода и отключения автомата

АНОНС : Еще одно применение электрического тока читаем Электрический стул история и "первопроходцы".