Методы расчет емкостных токов замыкания на землю. Компенсация емкостных токов замыкания на землю

Страница 1 из 5

Замыкание фазы на землю в сетях, работающих с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов

В трехфазной электрической сети, работающей с изолированной нейтралью, о замыкании фазы на землю узнают по показаниям вольтметров контроля изоляции. Вольтметры подключаются к зажимам основной вторичной обмотки трехфазного трехобмоточного трансформатора напряжения серии НТМИ, каждая фаза которого имеет отдельный броневой магнитопровод, рассчитанный на длительное повышение индукции. При металлическом замыкании фазы на землю (рис. 10.1, а)

обмотка трансформатора напряжения поврежденной фазы сети оказывается замкнутой накоротко и показание ее вольтметра снизится до нуля. Две другие фазы будут находиться под линейным напряжением. Индукция в магнитопроводах этих фаз возрастет в √3 раз, и вольтметры покажут линейные напряжения.

В точке замыкания фазы на землю проходит ток, равный геометрической сумме емкостных токов неповрежденных фаз:

Где I

с - ток замыкания на землю, А;

С

- емкость сети, Ф;

w=2pf - угловая частота, с-1.

Чем протяженнее сеть, тем больше ее емкость и, следовательно, тем больше ток замыкания на землю.

Замыкание фазы на землю не изменяет симметрии линейных напряжений и не нарушает электроснабжения потребителей. Однако опасность замыкания фазы на землю состоит в том, что в месте повреждения обычно возникает перемежающаяся заземляющая дуга, длительное горение которой при большом емкостном токе приводит к тепловому эффекту и значительной ионизации окружающего пространства, что создает благоприятные условия для возникновения междуфазных КЗ. Прерывистый характер горения заземляющей дуги приводит к опасным перенапряжениям (до 3,2U

Ф), распространяющимся по всей сети. Если при этом на отдельных участках сети изоляция окажется пониженной (например, вследствие загрязнения и увлажнения), то дуговые перенапряжения могут привести к междуфазным перекрытиям и аварийным отключениям оборудования. Но даже при отсутствии дуговых перенапряжений само по себе повышение до линейного напряжения двух фаз уже может привести к пробою дефектной изоляции.

Назначение дугогасящих реакторов. Задача эксплуатации состоит в том, чтобы уменьшить ток замыкания на землю и тем самым обеспечить быстрое погасание заземляющей дуги. Для этого необходимо, чтобы емкостные токи замыкания на землю не превышали следующих значений:

Напряжение сети, кВ....................... |

||||

Емкостный ток, А………………… |

Эти токи соответствуют требованиям ПТЭ. Однако опыт показывает, что для обеспечения надежного самопогасания дуги в сетях 6 и 10 кВ емкостные токи целесообразно снизить до 20 и 15А соответственно. В случае превышения указанных значений токов в нейтраль обмотки трансформатора включается дугогасящий реактор (рис. 10.1, б),

уменьшающий (компенсирующий) емкостный ток через место повреждения до минимальных значений.

Индуктивный ток дугогасящего реактора I

Р

возникает в результате воздействия на него напряжения смещения нейтрали U

0

=-

UA

, появляющегося на нейтрали при замыкании фазы на землю. Ток равен: ![]()

где LP

и LT

-

индуктивности дугогасящего реактора и трансформатора соответственно, Гн;

U

Ф

- фазное напряжение.

С компенсацией емкостных токов воздушные и кабельные сети могут некоторое время работать с замыканием фазы на землю.

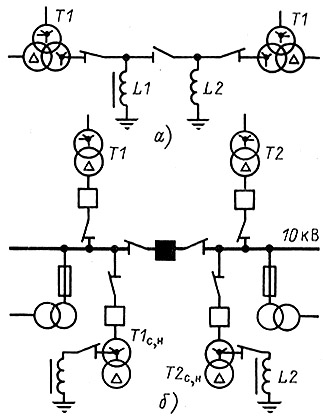

Рис. 10.1. Замыкание фазы на землю в сети с изолированной нейтралью (а)

и с компенсацией емкостных токов (б)

:

1 -

трансформатор, питающий сеть; 2

- измерительный трансформатор напряжения;

3 -

дугогасящий реактор; К

V

-

реле напряжения

Выбор настройки дугогасящих реакторов. При IP

=IC

=0 емкостная составляющая тока в месте замыкания на землю полностью компенсируется индуктивным током реактора - наступает резонанс токов. Дугогасящие реакторы, как правило, имеют резонансную настройку, что облегчает гашение дуги. Отклонение от резонансной настройки называют расстройкой компенсации. На практике допускается настройка с перекомпенсацией (IP

>IC

), если реактивная составляющая тока замыкания на землю не более 5 А, а степень расстройки не превышает 5%. Настройка с недокомпенсацией (IP

<IC

) может применяться в кабельных и воздушных сетях, если любые аварийно возникшие несимметрии емкостей фаз не приводят к появлению напряжения смещения нейтрали, превышающего 0,7U

Ф

.

Ток замыкания на землю определяется расстройкой компенсации, активными утечками по изоляции и некомпенсируемыми токами высших гармоник. При резонансной настройке ток замыкания минимален, и, как показывает опыт, перенапряжения в сети не превышают 2,7

U

Ф

.

При эксплуатации воздушных сетей нередко отступают от резонансной настройки, чтобы устранить искажения фазных напряжений на шинах подстанций, ошибочно принимаемые персоналом за неполные замыкания на землю. Дело в том, что в любой воздушной сети 6-35 кВ всегда имеется несимметрия емкостей фаз относительно земли, которая зависит от расположения проводов на опорах и распределения по фазам конденсаторов связи. Это вызывает появление на нейтрали некоторого напряжения несимметрии U

НС

. Степень несимметрии (и0=

U

НС

/

U

Ф

)

×

100 обычно не превышает 1,5%. Для сетей 10 кВ она, например, составляет около 100В и практически в нормальном режиме работы сети не сказывается на показаниях вольтметров, измеряющих напряжения фаз.

Включение в нейтраль дугогасящего реактора существенно изменяет потенциалы нейтрали и проводов сети. На нейтрали появляется напряжение смещения нейтрали U

0

,

обусловленное наличием в сети несимметрии. Это напряжение будет приложено к выводам дугогасящего реактора. При резонансной настройке напряжение смещения нейтрали может достигнуть значений, соизмеримых с фазным напряжением. Оно приведет к искажению фазных напряжений и даже появлению сигнала "земля в сети", хотя замыкание на землю в это время отсутствует. Расстройкой дугогасящего реактора удается отойти от точки резонанса (колебательный контур образуется индуктивностью реактора и суммарной емкостью фаз сети), снизить напряжение смещения нейтрали и выровнять показания вольтметров. При отсутствии замыкания на землю в сети смещение нейтрали допускается не более 0,15U

Ф

. Однако с точки зрения гашения дуги оптимальной все же является резонансная настройка. Всякая расстройка компенсации ведет к увеличению тока, проходящего в месте повреждения в режиме работы сети с замыканием на землю, и поэтому не рекомендуется. При большом смещении нейтрали должны приниматься меры, направленные на снижение несимметрии емкостей в сети. В кабельных сетях применяется исключительно резонансная настройка, так как емкости фаз кабелей симметричны и напряжение несимметрии там практически отсутствует.

Обслуживание дугогасящих реакторов. Ток дугогасящих реакторов различных типов регулируется ручным переключением ответвлений с отключением реактора от сети, плавным изменением зазора в магнитной системе, производимым электродвигательным приводом без отключения реактора от сети, изменением индуктивности реактора подмагничиванием постоянным током без отключения реактора от сети.

В двух последних случаях настройка производится автоматами настройки компенсации (АНК), которые приводят в действие исполнительные элементы регулирования только в нормальном режиме работы, когда в сети отсутствует замыкание на землю.

Автоматизированная нормально компенсированная сеть должна иметь:

- дугогасящие реакторы с ручным переключением ответвлений, предназначенные для компенсации емкостных токов главным образом в базисной части регулирования;

- подстроечные дугогасящие реакторы с плавным изменением тока компенсации без отключения реактора от сети. Регулирование тока должно осуществляться диспетчером с помощью АНК и устройств телемеханики;

- дугогасящие реакторы с автоматическими регуляторами (оптимизаторами) тока компенсации (система АНКЗ), вступающими в работу сразу же после возникновения замыкания на землю и приводящими сеть к режиму резонансной настройки, чтобы ликвидировать дугу в месте повреждения.

Рис. 10.2. Схема подключения дугогасящих реакторов к питающим сеть трансформаторам (а)

и к вспомогательным трансформаторам (б)

Перестройка дугогасящих реакторов персоналом подстанций производится по распоряжению диспетчера, выбирающего настройку в связи с предстоящим изменением конфигурации сети. При этом он руководствуется таблицей выбора настройки, составленной для конкретных участков сети на основании результатов измерений токов замыкания на землю, емкостных токов, токов компенсации и напряжений смещения нейтрали сети.

Если реактор перестраивается вручную, то персонал убеждается по сигнальным устройствам в отсутствии замыкания на землю в сети и отключает его разъединителем. После установки и фиксации заданного ответвления реактор подключается разъединителем к сети. Ручное переключение ответвлений без отключения реактора от сети не допускается по условию безопасности, так как в процессе перестройки не исключено возникновение замыкания на землю и появление на реакторе фазного напряжения.

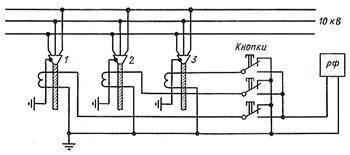

Рис. 10.3. Схема сигнализации замыкания на землю с применением разделительного фильтра (РФ

):

1-3 -

отходящие кабельные линии

Дугогасящие реакторы устанавливаются на питающих сеть подстанциях и подключаются к нейтралям трансформаторов через разъединители (рис. 10.2, а).

При соединении трансформатора по схеме звезда-треугольник реакторы подключают к нейтралям вспомогательных трансформаторов (рис. 10.2, б),

в качестве которых наиболее часто используются трансформаторы собственных нужд. Мощность трансформатора собственных нужд выбирается с учетом подключенной к нему нагрузки и индуктивного тока, дополнительно загружающего трансформатор в режиме замыкания сети на землю.

Для перевода реактора с одного трансформатора на другой его сначала отключают разъединителем от нейтрали одного трансформатора, а затем подключают разъединителем к нейтрали другого. Объединять нейтрали трансформаторов через нулевую шину не следует, поскольку при раздельной работе трансформаторов на не связанные между собой участки сети при замыкании на землю в одном из них напряжение на нейтрали U

0

одинаково изменит фазные напряжения на шинах подстанции обоих участков, и установить участок, где произошло замыкание на землю, без отключения трансформатора от сети станет невозможным.

Сигнальные устройства и отыскание замыканий на землю. Выше было указано, что сети с компенсацией емкостных токов могут эксплуатироваться при наличии замыкания на землю. Но так как длительное повышение напряжения на двух фазах и прохождение небольших токов проводимости на землю увеличивают вероятность аварии, а в случае обрыва и падения провода на землю создается опасность для жизни людей и животных, то отыскание и устранение повреждения должны производиться как можно быстрее. О происшедшем в сети замыкании на землю персонал узнает по работе сигнальных устройств, а фаза, получившая соединение с землей, устанавливается по показаниям вольтметров контроля изоляции.

В сигнальном устройстве реле контроля изоляции подключаются к выводам дополнительной вторичной обмотки трансформатора напряжения НТМИ, соединенной по схеме разомкнутого треугольника. При нарушении изоляции фазы на землю на зажимах этой обмотки появляется напряжение нулевой последовательности 3U

0

, реле KV

срабатывает и подает сигнал (см. рис. 10.1).

В сетях с компенсацией емкостных токов схемы сигнализации и контроля работы дугогасящих реакторов подключаются либо к трансформатору тока реактора, либо к его сигнальной обмотке.

К сигнальной обмотке реактора подключаются также лампы контроля отсутствия замыкания в сети, устанавливаемые непосредственно у привода разъединителя. Лампы включаются без предохранителей, и поэтому изоляция их цепей должна обладать достаточной надежностью. Схемы сигнализации, как правило, имеют цепи электромагнитной блокировки, запрещающей отключение разъединителей реактора при замыкании на землю.

По полученным сигналам на подстанциях нельзя сразу определить электрическую цепь, на которой произошло замыкание на землю, так как все отходящие линии имеют между собой электрическую связь на шинах. Для определения электрической цепи, имеющей замыкание на землю, пользуются избирательной сигнализацией поврежденных участков, основанной на использовании токов переходного процесса замыкания или токов высших гармоник, источником которых являются нелинейные цепи.

В настоящее время наибольшее распространение на подстанциях, питающих кабельную сеть, получили устройства с разделительным фильтром типов РФ и УСЗ (в стационарном исполнении - УСЗ 2/2; в переносном, применяемом совместно с токоизмерительными клещами, - УСЗ-3). Указанные устройства реагируют на высшие гармоники, содержащиеся в токе 3I

0

. Их уровень пропорционален емкостному току сети и в поврежденной линии всегда значительно выше, чем в токах нулевой последовательности неповрежденных. Именно это и служит признаком повреждения на той или другой линии.

Устройство типа РФ работает в диапазоне частот 50 и 150Гц. В компенсированных сетях, как правило, используется диапазон 150Гц. Для контроля уровня высших гармоник на подстанциях для каждой линии составляют таблицы показаний прибора на частоте 150 Гц, снятые в нормальном нагрузочном режиме при отсутствии однофазного замыкания на землю. Эти показания должны систематически проверяться. С ними сравниваются показания прибора при отыскании поврежденного присоединения. В случае большой недокомпенсации или при отсутствии компенсации в сети прибор переключается на диапазон 50 Гц.

Стационарные устройства устанавливаются на щитах управления или в коридорах распределительных устройств и при помощи кнопок, переключателей или шаговых искателей при появлении в сети замыкания на землю поочередно подключаются персоналом к трансформаторам тока нулевой последовательности (ТТНП), установленным на каждой кабельной линии (рис. 10.3).

Поврежденным считается присоединение, на котором при измерении стрелка прибора отклонится на большее число делений, чем при измерениях на всех других присоединениях.

В Мосэнерго разработано и внедрено в эксплуатацию устройство типа КСЗТ-1 (модернизированный вариант КДЗС) автоматического поиска кабельной линии с устойчивым замыканием фазы на землю. Оно путем поочередного измерения на ТТНП определяет кабельную линию с поврежденной изоляцией по максимальному уровню в ней тока высших гармоник. Информация по каналу ТС в виде условного кода передается на диспетчерский пункт, где дешифратором преобразуется в число, составляющее наименование линии.

При отсутствии ТТНП на кабельных линиях для отыскания поврежденного присоединения пользуются токоизмерительными клещами в качестве измерительного трансформатора тока. При замерах устройство УСЗ устанавливается на клещи вместо токосъемного амперметра.

Если устройства избирательной сигнализации на подстанции отсутствуют или не дают желаемых результатов, отыскание поврежденного присоединения производится путем перевода отдельных присоединений с одной системы (секции) шин на другую, работающую без замыкания на землю, или путем деления электрической сети в заранее предусмотренных местах. Эти операции должны производиться таким образом, чтобы при делении сети отдельные ее части были полностью компенсированы. Для отыскания повреждения иногда пользуются поочередным кратковременным отключением линий с включением их в работу от АПВ или вручную.

Одновременно с отысканием места повреждения в сети должны производиться осмотры работающих реакторов и трансформаторов, к нейтралям которых они подключены. Это вызвано тем, что продолжительность непрерывной работы реакторов под током нормируется заводами для отдельных ответвлений от 2 до 8 ч. Если отыскание замыкания на землю затягивается, персонал обязан вести тщательное наблюдение за температурой верхних слоев масла в баке реактора, записывая показания термометра через каждые 30 мин. Максимальное повышение температуры верхних слоев масла при этом допускается до 100°С. Если реакторы установлены на подстанциях, обслуживаемых оперативными выездными бригадами (ОВБ), то после отыскания и отключения повредившейся линии производится осмотр реакторов с записью показаний их термометров и возвращением в исходное положение всех указанных реле и сигнальных устройств.

Расчет емкостного тока замыкания фазы на землю. При замыкании фазы на землю, называемом простым замыканием, ток определяется только ёмкостным сопротивлением сети. Ёмкостные сопротивления элементов сети значительно превышают их индуктивные и активные сопротивления, это позволяет при определении тока пренебречь последними. Рассмотрим простейшую трёхфазную сеть, в которой произошло простое замыкание фазы А.

Токи в фазах В и С определяются следующим образом:

Модули токов с учётом допущений

вычисляются

как

Ток в земле определяется геометрической

суммой токов:![]() В практических расчётах возможна грубая

оценка величины тока замыкания на землю

по формуле

В практических расчётах возможна грубая

оценка величины тока замыкания на землю

по формуле где ср.номU

–

средненоминальное фазное напряжение

ступени; N

–

коэффициент; l

–

суммарная длина воздушных или кабельных

линий, электрически связанных с точкой

замыкания на землю, км. Такая оценка

означает, что величина тока замыкания

не зависит от его места и определяется

суммарной длиной линий сети.

где ср.номU

–

средненоминальное фазное напряжение

ступени; N

–

коэффициент; l

–

суммарная длина воздушных или кабельных

линий, электрически связанных с точкой

замыкания на землю, км. Такая оценка

означает, что величина тока замыкания

не зависит от его места и определяется

суммарной длиной линий сети.

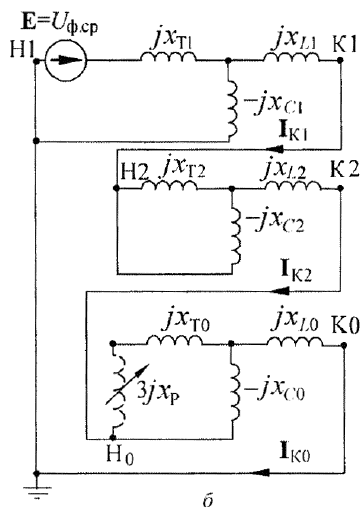

Компенсация ёмкостного тока замыкания фазы на землю.

В сетях 3–20 кВ и небольшой протяжённости ВЛ и КЛ ток замыкания фазы на землю составляет несколько ампер. Дуга в этом случае оказывается неустойчивой и самостоятельно гаснет. Следовательно, такие сети могут нормально работать в режиме простого замыкания. Увеличение напряжения и протяжённости сети приводит к росту тока замыкания на землю - дуга при таких токах может гореть долго, она часто переходит на соседние фазы, превращая однофазное замыкание в двух- или трёхфазное. Быстрая ликвидация дуги достигается за счёт компенсации тока замыкания на землю путём заземления нейтрали через дугогасящий аппарат

Сеть

состоит из трансформатора и линии,

подключённых к шинами неизменного

напряжения. Симметричные составляющие

в месте замыкания на землю определяются

в предположении, что суммарное ёмкостное

сопротивление схемы нулевой

последовательности значительно

превосходит её сопротивление прямой и

обратной последовательностей, что

позволяет принять

.

![]()

61.1.

В

комплексную схему (б

)

символически введены индуктивные

сопротивления линии и тр-ра всех

последовательностей, хотя они принимаются

равными нулю. Для ограничения тока

простого замыкания на землю необходимо

нейтраль трансформатора заземлить

через индуктивность, величина которой

выбирается так, чтобы в схеме нулевой

последовательности возник резонанс

токов. При этом

,

что приводит к полному исчезновению

тока замыкания на землю. Пренебрегая

индуктивными сопротивлениями

трансформатора и линии, находим, что

резонанс наступает при.

Дугогасящие реакторы имеют ступенчатое

регулирование индуктивности. С их

помощью ток однофазного замыкания

снижается в десятки раз, что вполне

достаточно для погасания дуги в месте

замыкания.

В нормальном режиме работы сети всегда имеется небольшое смещение нейтрали, т.е. потенциал нейтрали всегда отличен от нуля. Это происходит из-за несимметрии фаз линий электропередачи, исключить которую в распределительных сетях не удаётся. Но при включении дугогасящего реактора в нейтраль её потенциал может существенно увеличиться.

По ПУЭ степень несимметрии ёмкостей по фазам относительно земли не должна превышать 0,75%. Небольшая расстройка резонансного контура, не приводящая к ухудшению условий гашения дуги, особенно эффективна в сетях, не имеющих транспозиции. ПУЭ не ограничивают длительность работы сети с замыканием фазы на землю.

Заключается в том, что благодаря катушке индуктивности, включенной между нейтралью N и заземлителем (рис. 1), в месте замыкания на землю, кроме тока I З.З, проходит индуктивный ток I L .

Рис. 1. Принцип компенсации емкостного тока замыкания на землю

Указанные токи сдвинуты по фазе друг относительно друга на 180°. По этой причине они вычитаются друг из друга; в результате суммарный (остаточный) ток в месте замыкания на землю I ОСТ.З << I З.З, т. е. во много раз меньше емкостного тока I З.З.

На рис. 2 приведена векторная диаграмма напряжений (рис. 2, а) и токов (рис. 2, б) в сети с компенсацией тока I З.З. Направления токов показаны на рис. 1.

Пояснения к построению векторных диаграмм.

Вектор напряжения U АВ получается как разность векторов ЭДС: ? АВ = ? А - ? B . Направление вектора? АВ — от конца вектора? B к концу вектора? А. Это объясняется тем, что выражение для? АВ можно записать в виде? А = ? B + ? АВ. Для нахождения суммы двух векторов необходимо к концу одного вектора (? B) пристроить другой вектор (? АВ). Суммарный вектор (? А) получается, если соединить начало вектора? B (точка N) с концом вектора? АВ. Направление вектора — от точки N к концу вектора? АВ. Эти правила относятся к построению вектора? АС. Для построения векторной диаграммы токов схему, изображенную на рис. 1, удобно представить в виде, показанном на рис. 3.

Рис. 2. Векторные диаграммы: а— напряжений; б— токов

Рис. 3. Токи и напряжения при замыкании фазы А на землю

Через место замыкания на землю проходит сумма токов? B .З, ? C .З, ? L - Первые два тока имеют емкостный характер и опережают по фазе векторы соответствующих ЭДС? АВ и? АС на 90°. Вектор тока в катушке индуктивности L отстает по фазе на 90° от вектора вызвавшей этот ток ЭДС? А.

Сумма токов? B З и? С.З построена по правилу параллелограмма (можно было бы, как показано на рис. 2, б, пристроить к концу вектора? B .З вектор? С.З). Сумма этих векторов, т. е. вектор емкостного тока замыкания на землю, обозначена как? З.З.

Вектор остаточного тока замыкания на землю построен как сумма векторов? L и? З.З. Его направление — от точки 0 к концу пристроенного к вектору? L вектора? З.З.

Идеальной является резонансная настройка катушки, т. е. I ост = 0. Однако в реальности это не достигается, т. к. число включенных линий в сети непостоянно.

Остаточный ток должен иметь индуктивный характер, т. е. I L > I З.З. Это необходимо для сохранения во всех режимах сети направления мощности нулевой последовательности. Невыполнение этого положения, предписанного ПТЭ, может привести к неправильным действиям направленных защит и сигнализации о замыкании на землю.

Катушку индуктивности L принято называть заземляющим дугогасящим реактором (реактор — от слова реактивный, т. е. его сопротивление имеет реактивный характер).

Заземляющие дугогасящие реакторы (ДГР) обычно устанавливают не на городских, а на сетевых подстанциях, чтобы длина связей до любого места замыкания на землю была минимальной. При этом подстанция должна быть связана с питающей сетью не менее чем двумя линиями (исходя из соображений надежности сохранения питания на ней). Мощность ДГР определяется по емкостному току замыкания на землю. Так как эта мощность реактивная, то

Q ДГР = nI З.З ·U Ф.НОМ

где n =1,25 — коэффициент, учитывающий развитие сети; U Ф.НОМ — номинальное фазное напряжение сети.

Так как ток ДГР I L является утроенным током нулевой последовательности, то сопротивление нулевой последовательности трансформатора, к нейтрали которого подключена ДГР, должно быть минимальным. Можно показать, что этому требованию удовлетворяет трансформатор со схемой соединения?/Δ. На вводе ДГР, предназначенном для заземления, устанавливают трансформатор тока ТА (рис. 1), необходимый для контроля тока при наладке и испытаниях системы компенсации I З.З. Для подключения ДГР используют отдельные силовые трансформаторы, т. к. обмотки НН основных силовых трансформаторов центров питания не имеют нейтрали (они соединены в треугольник).

При эксплуатации сети меняются ее параметры: из-за коммутации (включения или отключения) линий меняется емкость фаз относительно земли. Это приводит к расстройке системы компенсации. Допустимая степень расстройки равна 5%. Чтобы удовлетворить данному требованию, лучше всего применять ДГР с плавным автоматическим регулированием индуктивности.

Отключение (обрыв) одной из фаз трансформатора, к нейтрали которого подключена ДГР, приводит к повышению напряжения на нейтрали. Это напряжение составляет 0,5U Ф.НОМ), что длительно не допускается (по ПТЭ длительно допускается напряжение на нейтрали трансформатора не более 15% и в течение 1 часа не более 30% номинального фазного напряжения). Нормы напряжения на нейтрали обусловлены тем, что изоляция обмоток трансформаторов в области нейтрали ослабленная и напряжение на нейтрали может привести к ее пробою.

Теоретический анализ показывает, что при полной компенсации тока замыкания на землю можно исключить появление повторных пробоев изоляции после первого пробоя, и сеть может надежно работать. Поэтому ведутся разработки специальных регулируемых дугогасящих реакторов и устройств для их автоматического регулирования. В частности, хорошие результаты в этом направлении достигнуты профессором В. К. Обабковым. В этих разработках осуществляется компенсация не только емкостной составляющей тока замыкания на землю, но и его активной составляющей, что необходимо для исключения возникновения перемежающейся электрической дуги.

Электрические сети напряжением 6 — 10 кВ работают в зависимости от силы тока замыкания на землю с изолированной или заземленной через дугогасящие катушки нейтралью.

При токах замыкания на землю в сетях 6 кВ более 30 А и в сетях 10 кВ более 20 А согласно ПУЭ нейтраль должна быть заземлена через дугогасящие катушки для компенсации этих токов. Преимуществом такой системы работы является то, что в случае возникновения однофазного замыкания на землю электроприемники продолжают нормально работать и, следовательно, электроснабжение потребителей не нарушается.

Городские кабельные сети, имеющие значительную протяженность, обладают большой емкостью, так как сам кабель представляет собой в некотором роде конденсатор. Поэтому при появлении в такой сети однофазного замыкания ток замыкания на землю в месте повреждения может достигнуть десятков и даже сотен ампер.

При таких токах изоляция кабеля в месте повреждения быстро разрушается и однофазное замыкание на землю переходит в двух- и трехфазное короткое замыкание, что вызывает отключение участка сети выключателем, т. е. перерыв в электроснабжении потребителей. Устойчивое замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью возникает не сразу, а сначала в виде «перемежающейся» дуги. В момент перехода тока через нулевое значение дуга прекращается, а затем возникает вновь. Это явление сопровождается опасным повышением напряжения относительно земли на неповрежденных фазах и может вызвать нарушение изоляции на других участках сети.

Чтобы возникающая в месте повреждения дуга погасла, необходимо компенсировать емкостный ток замыкания на землю, для чего в нулевую точку сети включают индуктивную заземляющую дугогасящую катушку.

Катушка представляет собой обмотку с железным магнитопроводом, помещенную в кожух, заполненный маслом. Главная обмотка дугогасящей катушки имеет ответвления для пяти значений тока, чтобы можно было регулировать индуктивный ток. Кроме главной обмотки, катушка имеет сигнальную обмотку напряжения, к которой подключают регистрирующий вольтметр, по показаниям которого можно определить напряжение нулевой последовательности во время работы катушки. Один из выводов главной обмотки дугогасящей катушки включают в нулевую точку обмотки высшего напряжения трансформатора, имеющего схему соединения обмоток звезда с нулем — треугольник, либо с помощью специального заземляющего трансформатора, а другой вывод главной обмотки присоединяют к земле.

Обычно заземляющие трансформаторы применяют не только для подключения дугогасящей катушки, но и для питания нагрузки собственных нужд подстанции; в этом случае заземляющий трансформатор устанавливают на центре питания. Установка компенсирующего устройства также может быть осуществлена и в сети. Мощность заземляющего трансформатора определяется силой тока катушки и нагрузкой собственных нужд подстанции ЦП. Схема включения дугогасящей катушки показана на рисунке ниже.

1 — заземляющий трансформатор, 2 — выключатель,

3 — сигнальная обмотка напряжения с вольтметром,

4 — дугогасящая катушка, 5 — трансформатор тока, 6 — амперметр,

7 — токовое реле, 8 — звуковая и световая сигнализация

При нормальном режиме в сети потенциал нейтральной точки трансформатора равен нулю и ток через катушку не проходит, В случае замыкания на землю какой-либо фазы в сети нейтральная точка трансформатора получает потенциал и катушка генерирует индуктивный ток, отстающий от напряжения на 90°. Емкостный ток заземления, протекающий в месте повреждения, опережает напряжение на 90°. В месте повреждения происходит взаимная компенсация емкостного и индуктивного токов, так как они сдвинуты по фазе на 180° и дуга в месте повреждения или не возникает, или, возникнув, быстро гаснет.

Для контроля за работой дугогасящей катушки 4 в ее цепь включают трансформатор тока 5, к вторичной обмотке которого присоединяют амперметр 6 и токовые реле для измерения тока заземления и подачи звукового и светового сигналов 8 дежурному персоналу. При отсутствии дежурного персонала на ЦП для передачи сигнала дежурному диспетчеру сети используют устройства телемеханики.

Дугогасящую катушку выбирают и настраивают с таким расчетом, чтобы ее ток был на 20 — 25 А меньше емкостного тока заземления, при этом происходит недостаточная компенсация емкостного тока, что необходимо для правильной работы сигнализации замыкания на землю. Остаточный ток 30 А для сетей 6 кВ и 20 А для сетей 10 кВ является допустимым и не вызывает больших разрушений в месте повреждения.

В настоящее время широко применяют дугогасящие катушки е плавной автоматической настройкой . При появлении однофазного замыкания в сети такие дугогасящие катушки генерируют индуктивный ток и автоматически подбирают его значение, необходимое для компенсаций возникшего емкостного тока.

Пояснительная записка.

Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сетях 6-35кВ.

Введение. Самым частым видом повреждения (до 95%) в сетях 6, 10, 35 кВ являются однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), сопровождающиеся протеканием через место замыкания емкостного тока и перенапряжениями высокой кратности на элементах сети (двигателях, трансформаторах) в виде высокочастотного переходного процесса. Такие воздействия на сеть приводят в лучшем случае к срабатыванию земляных защит. Отыскание поврежденного присоединения представляется трудоемкой и длительной организационной задачей – поочередное отключение присоединений затягивается на продолжительное время и сопровождается комплексом оперативных переключений для резервирования потребителей. И, как правило, большинство междуфазных замыканий начинается с ОЗЗ. Развитие однофазных замыканий на землю сопровождается разогревом места замыкания, рассеиванию большого количества энергии в месте ОЗЗ и заканчивается отключением потребителя уже защитой МТЗ при переходе ОЗЗ в короткое замыкание. Изменить ситуацию можно применением резонансного заземления нейтрали.

Токи замыкания. При ОЗЗ на землю через место повреждения протекает емкостный ток, обусловленный наличием электрической емкости между фазами сети и землей. Емкость сконцентрирована, в основном, в кабельных линиях, длина которых и определяет общий емкостный ток ОЗЗ (ориентировочно на 1 А емкостного тока приходится 1 км кабеля).

Виды ОЗЗ. Все ОЗЗ делятся на глухие (металлические) и дуговые. Наиболее частым (95% всех ОЗЗ) и наиболее опасным видом ОЗЗ являются дуговые ОЗЗ. Опишем каждый вид ОЗЗ отдельно.

1) с точки зрения уровней перенапряжений на элементах сети наиболее безопасны металлические замыкания на землю (например, падение провода воздушной ЛЭП на землю). В этом случае через место пробоя протекает емкостный ток, не сопровождающийся большими перенапряжениями в виду специфики такого рода ОЗЗ.

2) особенность дуговых ОЗЗ - наличие электрической дуги в месте ОЗЗ, которая является источником высокочастотных колебаний, сопровождающих каждое ОЗЗ.

Способы подавления токов ОЗЗ. Существует два способа подавления токов ОЗЗ.

1) отключение поврежденного присоединения – этот способ ориентирован на ручное либо автоматическое (с использованием средств РЗА) отключение. При этом потребитель в соответствии с категорией переводится на резервное питание или остается без питания. Нет напряжения на поврежденной фазе – нет тока через место пробоя.

2) компенсация емкостного тока в месте замыкания установленным в нейтрали сети реактором, обладающим индуктивными свойствами.

Суть компенсации емкостных токов ОЗЗ. Как было замечено, при замыкании фазы на землю (пробое) через место ОЗЗ протекает емкостный ток. Этот ток при ближайшем рассмотрении обусловлен емкостями двух оставшихся (неповрежденных) фаз, заряженных до линейного напряжения. Токи этих фаз, сдвинутые друг относительно друга на 60 электрических градусов, суммируются в точке повреждения и имеют по величине тройное значение фазного емкостного тока. Отсюда и определяется величина тока ОЗЗ через место повреждения: . Этот емкостный ток можно скомпенсировать индуктивным током дугогасящего реактора (ДГР), установленного в нейтраль сети. При ОЗЗ в сети на нейтрали любого присоединенного к ней трансформатора, обмотки которого соединены в звезду, появляется фазное напряжение, которое, если имеется вывод нейтрали, присоединенный к высоковольтной обмотке реактора L, инициирует индуктивный ток реактора через место пробоя. Этот ток направлен встречно емкостному току ОЗЗ и может его компенсировать при соответствующей настройке реактора (рис. 1)

Рис. 1 Пути прохождения токов ОЗЗ через элементы сети

Необходимость автоматической настройки в резонанс. Для достижения максимальной эффективности ДГР контур, образованный емкостью всей сети и индуктивностью реактора – контур нулевой последовательности сети (КНПС) - должен быть настроен в резонанс на частоте сети 50 Гц. В условиях постоянных переключений в сети (включений/отключений потребителей) емкость сети изменяется, что приводит к необходимости применения плавнорегулируемых ДГР и автоматической системы компенсации емкостных токов ОЗЗ (АСКЕТ). К слову сказать, применяемые в настоящее время ступенчатые реакторы типа ЗРОМ и др. настраиваются вручную, исходя из расчетных данных о емкостных токах сети, и поэтому не обеспечивают резонансной настройки.

Принцип действия АСКЕТ. КНПС настраивается в резонанс устройством автоматической регулировки компенсации типа УАРК.101М, работающим на фазовом принципе. На вход УАРК.101М подаются опорный сигнал (линейное напряжение) и сигнал 3Uo с измерительного трансформатора (например, НТМИ). Для правильной и устойчивой работы АСКЕТ необходимо создать искусственную несимметрию в сети, что делается источником возбуждения нейтрали (ИВН) - либо включением высоковольтной конденсаторной батареи в одну из фаз сети, либо установкой специального несимметричного трансформатора типа ТМПС со встроенным ИВН (с возможностью регулирования коэффициента трансформации с дискретностью 1,25 % фазного напряжения). В последнем случае величина напряжения 3Uo в режиме резонанса и устойчивость работы АСКЕТ остаются постоянными при изменении конфигурации сети (см. формулы ниже). В нейтраль этого же трансформатора устанавливается ДГР (например, типа РДМР). Таким образом, АСКЕТ представляется в виде системы ТМПС+РДМР+УАРК.101М.

О соотношении величин естественной и искусственной несимметрии. В сети с изолированной нейтралью напряжение на разомкнутом треугольнике НТМИ с учетом коэффициента трансформации соответствует напряжению естественной несимметрии. Величина и угол этого напряжения нестабильны и зависят от различных факторов (погодных,…..и т. д.), поэтому для правильной работы АСКЕТ необходимо создать более стабильный сигнал как по величине, так и по фазе. Для этой цели в КНПС вводится источник возбуждения нейтрали (источник искусственной несимметрии ). Если использовать терминологию теории автоматического управления, искусственная несимметрия представляет собой полезный сигнал, используемый для управления КНПС, а естественная – помеха, от которой необходимо отстроиться путем выбора величины искусственной несимметрии. В сетях с наличием кабельных линий с емкостным током 10 и более ампер величина естественной несимметрии, как правило, очень мала . П.5.11.11. ПТЭЭСиС ограничивает величину напряжения несимметрии (естественной + искусственной) в сетях, работающих с компенсацией емкостного тока, на уровне 0,75% фазного напряжения, а максимальную степень смещения нейтрали на уровне не выше 15% фазного напряжения. На разомкнутом треугольнике НТМИ эти уровни будут соответствовать значениям 3Uo= 0,75В и 15В. Максимальная степень смещения нейтрали возможна в режиме резонанса (рис.2).

Приведем ниже формулы для расчета напряжения 3Uo в режиме резонанса для двух способов создания искусственной несимметрии:

1) в случае применения конденсатора Co

,

,

где - угловая частота сети, 314,16 с-1,

http://pandia.ru/text/79/550/images/image006_44.gif" width="24" height="23 src=">- фазная ЭДС, В,

http://pandia.ru/text/79/550/images/image008_37.gif" width="29" height="27">- коэффициент трансформации по 3Uo измерительного трансформатора, в сети 6 кВ – 60/, в сети 10 кВ - 100/http://pandia.ru/text/79/550/images/image010_32.gif" width="97" height="51">,

где Ксм – переключаемый коэффициент смещения фазы В специального трансформатора.

Из формул видно, что в случае применения конденсатора Co величина 3Uo в точке резонанса зависит от емкостного тока сети (), а в случае применения специального несимметричного трансформатора не зависит.

Минимальное значение 3Uo выбирается, исходя из условия надежной работы устройства УАРК.101М, и составляет 5В.

В вышеприведенных формулах не учитывается величина напряжения естественной несимметрии сети ввиду ее небольших значений..jpg" width="312" height="431">

Рис. 3 Векторы напряжений в резонансно-заземленной сети

Выводы:

Точная автоматическая компенсация емкостного тока ОЗЗ является бесконтактным средством дугогашения и по сравнению с сетями, работающими с изолированной нейтралью, с резистивно-заземленной, с частично компенсируемой, а также с комбинированно заземленной нейтралью имеет следующие преимущества:

уменьшает ток через место повреждения до минимальных значений (в пределе до активных составляющих и высших гармоник), обеспечивает надежное дугогашение (предотвращает длительное воздействие заземляющей дуги) и безопасность при растекании токов в земле;

облегчает требования к заземляющим устройствам;

ограничивает перенапряжения, возникающие при дуговых ОЗЗ, до значений 2,5-2,6 Uф (при степени расстройки компенсации 0-5%), безопасных для изоляции эксплуатируемого оборудования и линий;

значительно снижает скорости восстанавливающихся напряжений на поврежденной фазе, способствует восстановлению диэлектрических свойств места повреждения в сети после каждого погасания перемежающейся заземляющей дуги;

предотвращает набросы реактивной мощности на источники питания при дуговых ОЗЗ, чем сохраняется качество электроэнергии у потребителей;

предотвращает развитие в сети феррорезонансных процессов (в частности, самопроизвольных смещений нейтрали), если выполняются ограничения в отношении применения плавких предохранителей на линиях электропередачи;

исключает ограничения по статической устойчивости при передаче мощности по линиям электропередачи.

При компенсации емкостных токов воздушные и кабельные сети могут длительно работать с замкнувшейся на землю фазой.

Литература:

1. Лихачев на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов. М.: Энергия, 1971. – 152 с.

2. Обабков адаптивных систем управления резонансными объектами. Киев: Наукова думка, 1993. – 254 с.

3. Фишман В. Способы заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ. Точка зрения проектировщика. Новости Электротехники, №2, 2008

4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации. РД 34.20.501-издание. Москва, 1996.

Главный инженер

Рис. 2 Примеры резонансных характеристик КНПС

Рис. 4 Реакция резонансно-заземленной сети на дуговой пробой